Il genere femminile è di gran lunga prevalente e al suo interno dominante è la provenienza dalla zona dell’Adriatisches Küstenland. Le donne di quella zona erano altrettanto colpevoli, come le scioperanti agli occhi degli occupanti nazisti, di aver fiancheggiato la lotta resistenziale. Non vennero selezionate all’arrivo, ma furono utilizzate per scopi produttivi. E le operaie lombarde deportate dopo gli scioperi vissero insieme alle istriane negli stessi block, condivisero la fame e il duro lavoro, seguirono la stessa sorte di destinazione in campi successivi.

Riguardo alle date del loro arrivo a Birkenau, gli elenchi di Italo Tibaldi e le pubblicazioni di Liliana Picciotto aiutano ad avere un quadro dei picchi numerici, in particolare a partire dall’8 settembre 1943. Se i primi ingressi sono del gennaio 1944, tra marzo e maggio la serie numerica si incrementa di un centinaio di unità, in cui rientrano le date di immatricolazione delle nostre scioperanti.

Sono poi i mesi di giugno e luglio a segnare il maggiore afflusso, per l’intensificarsi dei trasporti da Trieste delle donne dell’Adriatisches Küstenland, che decresce progressivamente a settembre e ottobre/novembre quando nel lager è avviato lo sfollamento che precede l’evacuazione.

Le testimonianze raccolte, confrontate con le ricerche storiografiche, ci aiutano a comprendere l’utilizzo a Birkenau dei prigionieri che non vennero selezionati all’arrivo.

Le donne vennero impiegate in lavori di sostentamento del campo, come dissodamento, semina e raccolta di cavoli, rape, ravizzone. Ma non poterono sottrarsi ad attività più pesanti, come manutenzione edile, trasporto di traversine ferroviarie, massi e mattoni.

Del resto accanto ai primi due campi principali, Auschwitz I e II, in particolare a Monowitz (Auschwitz III) e nei 45 campi secondari, già dall’ottobre 1942 erano collocate fabbriche come la IG Farben, la German Equipment Works, la Krupp, la Union Metal, la Siemens-Schuckert, le Hermann Göring Werke. Ed è dimostrata la presenza in questi campi satellite di prigionieri classificati Schutzhäftlinge, Politisch, senza escludere Schutz Jude e Pol Jude, ebrei selezionati all’arrivo come utili alla produzione bellica, classificati dunque contemporaneamente come ebrei e come oppositori politici o lavoratori schiavi.

A questa stessa logica sono da attribuirsi i trasferimenti di manodopera che venne inviata, dopo il primo arrivo da Auschwitz, in altri KL, verso le aziende bisognose di nuova forza lavoro.

Gli spostamenti da Auschwitz registrati nella nostra ricerca sono da attribuirsi a due fattori: a partire dall’autunno 1944 iniziò una progressiva evacuazione, dovuta alla prossimità del fronte, e le esigenze produttive spingevano i trasferimenti verso lager vicini ad aziende fornitrici dell’industria degli armamenti. Gli spostamenti di manodopera femminile da noi rilevati conducono principalmente in tre direzioni: Ravensbrück, Flossenbürg e Mauthausen, non escludendo Bergen Belsen, che risulta tuttavia più che altro trasferimento di evacuazione.

Allo stato attuale della ricerca Clotilde Giannini, Teresa Pellicciari e Paola Zucchelli risultano trasferite a Bergen Belsen senza che la documentazione di Arolsen ne indichi la data.

A partire dal mese di giugno, con picchi numerici rilevanti alle date del 30 settembre e 29 ottobre 1944, gruppi di donne vengono trasferite a Ravensbrück. Danuta Czech al 29 ottobre 1944 annota: “653 detenute polacche, ceche e jugoslave sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL di Ravensbrück”.

Dalle zugangslisten in nostro possesso, quelle che vengono definite jugoslave sono più che altro donne di nazionalità italiana nate nella zona dell’Adriatisches Küstenland dopo l’annessione al Regno d’Italia o ivi residenti, partite da Gorizia, Trieste, Fiume, Pola. Le due date corrispondono ai maggiori afflussi di tutte le italiane registrate allo stato attuale della nostra ricerca, e 17 delle nostre 40 donne percorrono questa strada: Rosa Beretta, Carlotta Boldrini, Camilla Campana, Adalgisa Casati, Brigida Cattaneo, Angela Cipelletti, Palmira Dolci, Ines Figini, Pierina Galbiati, Vittoria Gargantini, Elisa Missaglia, Antonietta Monti, Giuseppina Parma, Ernesta Proverbio, Angela Rolandi, Agnese

Spandri, Giovanna Valtolina.

Verosimilmente tutte furono impiegate in aziende private, come la Hasag e la Siemens, in cui si produceva materiale elettrico.

Vittoria Gargantini racconta: “Sono rimasta a Ravensbrück non molto, forse quindici giorni […] Una bella mattina ci caricano in tante su dei camion e ci portano a Wittenberg. […] Lì mi sembrava di essere in Breda. Al posto di esserci le Sezioni, la I, la II ecc. c’erano le sezioni A, B, C ecc. Io ero addetta all’Aeronautica, pensa, c’era un viale centrale come alla Breda. Cancelli di qua, cancelli di là. Io ho detto loro che ero una saldatrice, ho insistito molto “Arbeit Schweiße”, cioè lavoro di saldatura ma loro niente, mi hanno messo a ribattere i chiodi su una linea di montaggio. Lì ho preso tante di quelle botte e continuavo a piangere e a non mangiare. […] Facevamo i turni, di giorno e di notte. Dalle sei alle diciotto, oppure dalle diciotto alle sei del mattino successivo. Dodici ore di lavoro sulla linea di montaggio. Si mangiava una volta a mezzogiorno, una volta a mezzanotte, là dove lavoravamo. […] Non mi ricordo il nome della fabbrica, facevano pezzi per gli aerei, così dicevano”.

La seconda meta di trasferimento riguarda alcuni dei 25 sottocampi di Flossenbürg destinati alle donne: metà delle operaie scioperanti sono trasferite a Chemnitz, Mittweida e Plauen tra la fine di settembre e la fine di ottobre.

Chemnitz costituisce uno dei principali KL di trasferimento per le italiane, in particolare alla data del 24 ottobre, così descritta nella ricerca di Wolfgang Benz e Barbara Distel : “Un trasporto con 510 prigioniere del KZ Auschwitz raggiunge Chemnitz il 24 ottobre 1944. I libri numerici del KZ Flossenbürg comprendono 200 russi, 150 polacchi e italiani (di cui a quanto pare molti sloveni), dieci jugoslavi e cinque croati, soprattutto “prigionieri politici” e “lavoratori civili” su richiesta della Astrawerke AG”, in cui si producevano parti metalliche per aerei o mitragliatrici.

Le donne lavoravano sei giorni a settimana in due turni di dodici ore in due impianti diversi, circa 280 nella ditta principale, la Werk I in Altchemnitzer Straße 41 e circa 220 nella Werk II in Waplerstraße 1. Le donne erano alloggiate in una sala con le finestre sbarrate ad un piano superiore con letti a castello a tre livelli, mentre i posti di lavoro erano situati ai piani inferiori.

Tra le italiane che giunsero a Chemnitz ci sono Enrica Bartesaghi, Maria Colombo, Maria Corneo, Rosa Crovi, Maria Fugazza, Ines Gerosa, Carla Morani, Ernesta Moroni, Irene Rossetti, Adele Trezzi.

Racconta Ines Gerosa: “[A Chemnitz] facevamo roba meccanica, roba di guerra. Quando suonava l’allarme, loro si riparavano nei rifugi e noi ci portavano su. Io e la Maria Fugazza abbiamo visto tutta Chemnitz in fiamme, una volta si sono rotti tutti vetri della camerata. Noi lavoravamo lì, ma non tutti. La Maria Corneo e la Rossella [Crovi], andavano fuori a lavorare, dopo l’appello. Uscivano per andare a raccattare i morti dei bombardamenti. […] Ci hanno poi mandate a lavorare al primo piano. Lì facevamo le bombe ad orologio. Eravamo così disposte: io e una civile: una prigioniera e una civile. Tutto così, eravamo controllatissime”.

Carla Morani: “Ci facevano lavorare dodici ore di giorno e dodici ore di notte […] Il 5 marzo 1945 abbiamo subito un terroristico bombardamento e abbiamo dovuto rimanere l’intera notte in rifugio. […] Al mattino, uscite dal rifugio, la scena era straziante: vedemmo la città di Chemnitz completamente rasa al suolo, solo il nostro block era stato sinistrato ma non completamente distrutto. La fabbrica dove lavoravo era completamente distrutta e dopo quel terribile bombardamento abbiamo dovuto andare a scavare macerie con picco e pala”.

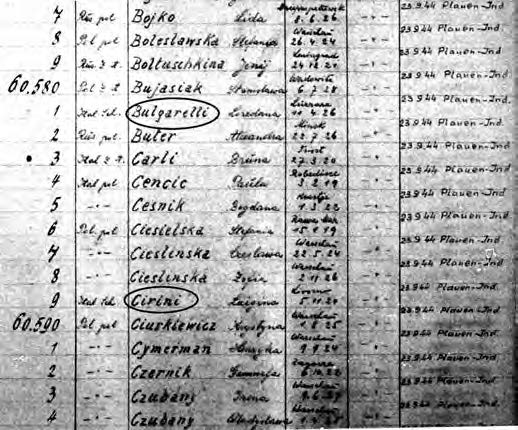

Altre 300 donne vengono inviate dal KZ Auschwitz al kommando chiamayo Plauen Industries.

Nel gruppo del 23 settembre 1944 c’erano Loredana Bulgarelli, Luigina Cirini e Argentina Garanzini.

E infine: “A Mittweida, attivo a partire dal 9 ottobre 1944, alloggiate in una vicina caserma, vengono inviate 500 donne, utilizzate nella lavorazione dei metalli e nella produzione di parti in resina sintetica per la Elektro-Konzern C. Lorenz AG”.

Regina Aondio, Elena Bolinelli, Rosa Rossetti e Maria Elena Santomaso vengono lì trasferite il 9 ottobre 1944, insieme ad altre 18 donne del nostro elenco.

La terza meta di trasferimento per l’utilizzo bellico è Mauthausen, nel sottocampo di Hirtenberg, dove un centinaio di italiane vennero prevalentemente impiegate nella fabbrica di munizioni Gustloff-Werke; Angelica Belloni viene inviata appunto il 28 settembre.

All’avvicinarsi della fine del conflitto, l’avanzata alleata e sovietica premeva intorno al Reich, gli spostamenti dei prigionieri diventano obbligati, costringendo esseri umani già stremati a estenuanti marce a piedi, che senza retorica sono definite “marce della morte”. Chi sopravvive si ritrova spesso liberato senza nessun preavviso.

Ancora una volta i Gedenkstätte registrano percorsi che ritroviamo nelle testimonianze: l’edificio di Plauen Baumswollespinnerei viene distrutto e il 14 aprile 1945 i prigionieri vengono spinti in marcia verso Karlsbad e liberati a Tachau insieme a quelli impiegati a Plauen Ind; Mittweida viene sciolto frettolosamente a metà aprile, le donne sono costrette a marciare a piedi verso Freiberg e vengono quindi portate in carri aperti verso il confine ceco.

Alcune raggiungono Praga, dove sono liberate dalle truppe sovietiche all’inizio di maggio 1945, altre vengono trasportate a Budweis e lì liberate dall’esercito americano.

Le testimonianze descrivono il loro lungo peregrinare per quella ancora imprecisata Europa devastata dalla guerra, ritrovando una confusa libertà.

Carlotta Boldrini, liberata a Bergen Belsen: “[a Ravensbruck] un giorno, tutto in fretta, ci hanno caricati su un camion e siamo arrivati di notte, in un campo, che non ho mai saputo che campo era; anche qui abbiamo passato la notte in piedi, all’aperto, e quando si è fatto giorno, ci hanno caricato su un treno merci con i vagoni scoperti. Dopo poco tempo che si viaggiava, hanno bombardato il treno: ci sono stati tanti morti e il nostro viaggio è continuato a piedi per tre giorni. Non ce la facevamo più; quelli che non ce la facevano a camminare li ammazzavano. Io avevo una febbre che non sentivo più la terra sotto i piedi. […] Dopo tanto camminare siamo arrivati al campo di Belsen. Lì ci hanno portati per morire. Quello era il campo della morte, non ci facevano neanche lavorare, era un disastro, morti, sporcizia, pidocchi. Una sera sentiamo gridare “urrah, urrah”. Andiamo a dormire e al mattino successivo appena svegli nel campo c’era una camionetta degli inglesi che urlano: italiani, polacchi, ungheresi, restate nelle vostre baracche, siete liberi”.

Camilla Campana, liberata a Leipzig, sottocampo di Buchenwald: “Abbiamo incominciato a capire che eravamo alla fine quando ci hanno portate fuori dal campo di concentramento in campagna. C’erano con noi delle slovene e hanno parlato, ma allora si sentivano già i cannoni. […] Quando abbiamo visto i russi c’erano con noi le slovene ci hanno detto «Ecco, questi sono i russi che vengono a liberarci!». Ma già si vedevano i tedeschi morti per le strade, uccisi. Vedevamo i tedeschi che scappavano con i camion, con le macchine, a piedi. Nelle case c’erano fuori le bandiere bianche, era la resa”.

Ines Gerosa, liberata a Hertine l’8 maggio 1945: “[da Chemnitz] abbiamo fatto 5-6 giorni di viaggio, a piedi, in mezzo alle campagne. Loro scappavano verso gli americani perché avevano paura dei russi. Continuavano a spostarci, noi e chissà quanti altri prigionieri. [A Leitmeritz] Un giorno è arrivato un grosso bombardamento e ci siamo sperdute. Sono rimasta sola con l’Amalia di Trieste. – Ma dov’è finita tutta la gente che c’era qui?- mi chiedevo. Poi sono arrivati i russi. C’erano in giro montagne di macerie. Io ho cercato per un po’ la Maria Fugazza ma poi ho desistito. […] Mi ricordo che in giro per la città c’era gente che urlava “Fertig krieg” cioè, guerra finita”.

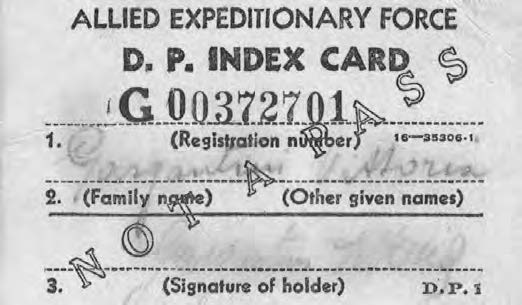

Vittoria Gargantini, liberata nei pressi di Sachsenhausen: “Abbiamo cominciato a capire che eravamo alla fine quando tutti i lavoratori civili hanno ritirato tutti gli attrezzi e le cose personali dai credenzini e poi gli hanno dato dei soldi. Poi vediamo dei tedeschi uomini, in divisa, e quelli che c’erano prima a curarci non li vediamo più. Non andiamo più a lavorare al mattino. Nessuno più che ci comanda, un silenzio nel campo, ma dura poco e piano piano si sente urlare la gente, i prigionieri. […] Tutte che urlavano dalla gioia, dalla fame e allora tutte che si precipitano nelle cucine […] eravamo disperate e contente ma ci ammazzavamo quasi per avere qualcosa da mangiare“[…] Ci incamminiamo lungo un viale molto lungo ed arriviamo, dopo una lunga camminata, a Wittenberg città. Andare al di là dell’Elba era molto lontano. Ad una le facevano male i piedi, ogni tanto passava il Pippo a mitragliare. […] Eravamo un bel gruppo e la nostra Milena di Malo che, da brava partigiana, conosceva i metodi di guerra e guerriglia, stava attenta ad ogni rumore e fu così che quando incontrammo la ritirata tedesca ci fece sdraiare a ridosso del ciglio stradale per non essere scoperte e ci salvò da raffiche di lanciafiamme sparate dai camion dei fuggitivi. […] Arrivate vicino al ponte un militare – sai che non so dirti di che esercito fosse, c’erano divise dappertutto e lingue diverse – ci chiede dove andiamo e chi siamo. Noi a rispondere “Vogliamo ritornare al lager di Wittenberg, è tre giorni che non mangiamo, siamo stanche” – e lui a dirci – “Lager, alles Kaputt”. […] Abbiamo fatto la marcia fino a Dresda (ndA: circa 80 km) a piedi o su qualche tradotta militare che riusciva ad andare, era tutto una distruzione. Siamo rimasti un bel po’ a Dresda perché dovevamo passare dalla parte americana, bisognava attraversare l’Elba. Era una situazione di stallo: i russi ci dicevano che dovevamo passare di là, verso gli americani e gli americani che non ci volevano. Eravamo in tanti. Finalmente riuscimmo a passare, verso la fine di maggio. Una volta passato l’Elba fummo accampate, passando prima per la requisizione di tutte le cose che avevamo con noi. Ti faccio vedere un cartoncino che mi hanno rilasciato gli americani […] Siamo arrivati a Innsbruck alla fine di maggio o primi di giugno, eravamo un gruppo di 8 italiani, due donne e sei uomini. Tradotte non ce n’erano, da Innsbruck a Bolzano siamo andati con delle camionette-jeep, sono giunta a casa il primo luglio 1945. La mia peripezia del ritorno è durata più di due mesi”.

Laura Tagliabue, I percorsi dopo Auschwitz. Da operaie scioperanti a schiave per il Reich, Triangolo Rosso, Nuova serie – anno XXXIII, Numero 10 Ottobre-Novembre 2019, ANED

Ma insieme agli orrori sono emersi, prepotentemente, da tutte le testimonianze, la solidarietà fra deportate, (che è la maggior componente dello specifico femminile), la lotta contro la disumanizzazione, rallenamento della memoria, anche sulle cose minime, la complicità collettiva per violare le leggi, sabotare in fabbrica, conoscere la realtà, combattere il male, vincere il male. Abbiamo sentito dei rapporti fra madri e figlie, che in quell’inferno non osavano più guardarsi negli occhi per non rivelare l’una all’altra le proprie paure.

Abbiamo ascoltato dalla figlia di una deportata, che ha parlato per tutti i figli delle deportate, delle difficoltà riscontrate nell’avvicinarsi all’esperienza della madre, perché una madre deportata è cosa diversa da una madre comune, con quel suo passato di incubo che deve essere compreso e annullato per non coinvolgere e turbare l’infanzia serena a cui tutti i bambini hanno diritto.

Abbiamo sentito da una parte quanto sia stato difficile raccogliere, dopo tanti anni, le testimonianze delle deportate italiane che per tanti anni si erano tenute dentro la loro storia, ma abbiamo ascoltato anche la memoria di quante, nell’arco di cinquantanni, hanno parlato, anche quando avevano contro la scuola, i Provveditori, i Direttori, la stampa, la televisione e tutti quelli che ci definivano «Università dell’odio», perché raccontavamo ai giovani la nostra storia.

Lidia Beccaria Rolfi, Conclusioni Parte I in (a cura di) Lucio Monaco, La deportazione femminile nei lager nazisti, Convegno internazionale, Torino, 20-21 ottobre 1994, Consiglio regionale del Piemonte, ANED, FrancoAngeli, 1995

Si è tornati dunque ad esplorare l’ampio territorio della memorialistica sulla deportazione e si è tornati a Primo Levi e con lui ad una voce femminile, quella di Lidia Rolfi Beccaria, scomparsa or sono due anni, appena dato alle stampe L’esile filo della memoria, il secondo libro dopo Le donne di Ravensbruck del 1978, che rappresenta la sua “tregua”, il racconto del ritorno e del difficile reinserimento nella vita normale.

Su Lidia Rolfi e sul suo ruolo di testimone serve, io credo, insistere non solo per renderci conto di quanto sia stato importante il suo impegno a fare emergere, nell’universo concentrazionario, la presenza e l’importanza della deportazione femminile, ma anche per scoprire che molti sono i fili che hanno legato Lidia Rolfi a Primo Levi e numerosi quelli che apparentano il loro modo di rievocare l’offesa. A cominciare dall’ammissione di avere trovato nell’autore di Se questo è un uomo colui che ha messo in moto, attraverso il suo libro e con i suoi incontri pubblici, quel meccanismo dell’esigenza psicologica e dell’impegno morale a parlare e raccontare agli altri che poi in Lidia Rolfi non si è più inceppato. Lo ha ricordato lei stessa, questo ruolo di maestro e iniziatore svolto da Levi, rievocando la novità di quegli incontri coi giovani che avvennero a Torino in concomitanza con la prima mostra sulla deportazione, sul finire del 1958. Si lacerava il velo del l’indifferenza, ottenendo udienza presso chi si rivelava più pronto a ricevere senza preconcetti il messaggio, cioè i giovani, ma ugualmente si erodevano le resistenze profonde a parlare ancora attive in molti ex deportati.

Ha dichiarato, infatti, in una intervista, ricordando quel l’iniziativa: Ora io fino a quella data non avevo avuto motivo di parlare soprattutto in pubblico della mia esperienza, dovrei anzi dire che non ne avevo parlato affatto se non con pochi intimi, che erano pur sempre dei deportati, cioè l’impatto con chi non aveva conosciuto l’esperienza concentrazionaria non c’era mai stato quasi, per cui non avevo idea di come si potesse affrontare l’argomento con gli altri, non soltanto fra di noi ma con gli altri. Ed è per questo che io dico che Primo Levi è stato in grande maestro, perché quella sera io ho imparato quale fosse il taglio da dare a questo argomento quando si parlava con chi di questo argomento era completamente all’oscuro”.

E allora il suo parlare senza ripari retorici, la chiarezza persino provocatoria, il rifiuto della fuga nella commozione e nel patetico, la predilezione soprattutto di un pubblico giovane a cui comunicare il senso dell’esperienza sua e gli avvertimenti per il futuro. Con questo pubblico Lidia Rolfi sapeva allacciare un rapporto di immediatezza comunicativa che sollecitava partecipazione e confronto. Entrava in sintonia con le esigenze dei giovani, le loro curiosità, i loro interrogativi, ma sapeva guidarli sul terreno della riflessione critica, là dove l’informazione storica, il ricordo spoglio e diretto diventava materia per identificare un problema.

L’esperienza di questa disponibilità a testimoniare di Lidia Rolfi con i giovani si è interrotta ora definitivamente. Un’altra voce perduta. Per questo, al di là di ogni retorica della commemorazione e di qualsiasi celebrazione – atteggiamenti estranei a Lidia Rolfi, come ben sa chi l’ha potuta conoscere -, vorrei qui recuperame l’eco attraverso la riproposta della registrazione di uno di questi suoi incontri. Risale a più di dieci anni fa: è avvenuto nel 1984, sempre in occasione di un lavoro di ricerca storica condotto da un gruppo di studenti. La classe interessata era quella finale del triennio, ma l’iniziativa aveva contagiata anche gli alunni delle altre classi dell’istituto, che vollero partecipare alla conversazione e posero le loro domande. Domande poi in parte preparate, ma molte nate dal vivo del discorso che Lidia Rolfi aveva fatto.

Rileggendo il testo di quella conversazione credo si possano capire meglio alcune cose: non solo il modo con cui si può affrontare oggi in prospettiva storica la memoria del l’esperienza concentrazionari a, ma anche laprovocazione che perun giovane nasce dalla testimonianza di un passato che non passa, se si mette a confronto con la violenza ideologica e fisica continuamente rinnovata dalle guerre, dai massacri e dagli eccidi di massa, dalle pulizie etniche le cui notizie e le cui immagini ci arrivano dalla cronaca dei nostri giorni e turbano, al di là di ogni assuefazione, le nostre coscienze.

Redazione, “Riascoltare gli echi di voci perdute”. Intervista a Lidia Ridolfi (note in margine a un incontro-conversazione con gli alunni di una scuola superiore, di Giuseppe Grassano, tratto da “Quaderno di Storia Contemporanea, n. 21-22, 1997), ISRAL

Prima di partire per la Francia, quattro giovani donne ebree di Rodi, a nome Laura Hasson, Sara Benatar, Anna Cohen e Giovanna Hasson, hanno fatto al presidente del Comitato italiano le seguenti dichiarazioni.

[…] Laura Hasson racconta che essa aveva sulle braccia un nipotino.

Alla stazione un greco di Salonicco le aveva sussurrato: «Dài quel bambino a un’altra, ma guarda bene che sia una vecchia!» Ma Laura non aveva compreso ciò che volesse significare. Ad Auschwitz dette il bambino alla madre, cognata di Laura, una giovane di 20 anni…

Le donne ritenute idonee a lavorare furono condotte in una sporchissima baracca, insozzata di feci e senza letti. Dovettero svestirsi in presenza di tutti gli altri prigionieri e degli SS. Poterono prendere con sé solo un pezzo di sapone e lo spazzolino per i denti. Dopo denudate furono condotte in un’altra stanza e completamente rasate da barbieri donne, ma alla presenza di uomini. (Per «completamente rasate» si intende non la sola testa, ma tutte le parti coperte di peli). In una stanza successiva furono disinfettate con uno straccio imbevuto di petrolio, molto irritante. Fecero una brevissima doccia, ma non fu loro dato asciugamani. Ebbero poi una veste stracciata, senza che fosse fatto alcun tentativo di conciliare l’ampiezza della veste colla corporatura. Se chiedevano di poter cambiare la veste con una più adatta venivano battute da internate zingare polacche. Non fu loro data biancheria, l’unica veste doveva loro servire da camicia e da mutande, da fazzoletto e da asciugamani (e si pensi ai bisogni delle donne, in fatto di pulizia e di biancheria!).

Uscirono dai locali della disinfezione alle 4 di notte, con ai piedi gli zoccoli di legno, e dovettero correre al blocco, lontano 4 km. Il blocco era già strapieno di donne; non v’erano letti, ma un tavolato. Su uno spazio di meno che 2 metri dovevano dormire 12 persone. Il tavolato era su tre piani e le tavole talmente mal messe che cadevano addosso ai sottostanti.

Rimasero ad Auschwitz due mesi e mezzo; ogni mattina dovevano stare, durante molte ore, in ginocchio per terra, colle braccia alzate – in mezzo alla strada del blocco. Tra il personale di baracca resta indimenticabile per la sua ferocia una ebrea polacca, certa Magda, detta «la selvaggia», che le batteva sulla testa, sul viso e sulle dita con un frustino.

Ad Auschwitz un prigioniero ebreo aveva loro detto: «Voi soffrirete, ma i vecchi non soffriranno». Un ebreo italiano di Roma aveva loro detto: «Non dite mai di essere ammalate. Anche se avrete 40 di febbre non ditelo mai». Stavano ora apprendendo che cosa queste frasi significassero.

«Come gli SS trattavano le donne», testimonianze a cura di Giovanni Melodia in La deportazione femminile nei lager nazisti, Op. cit.