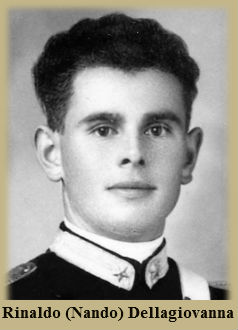

Rinaldo Dellagiovanna (Nando) di anni 27, contadino, ex carabiniere, partigiano della Divisione “Aliotta”, Brigata “Capettini”, nato a Menconico il 18 agosto 1917 e residente a Menconico (PV) in località Varsaia; dopo essere stato seriamente ferito nel corso della battaglia dell’Aronchio del 24-25 luglio ’44, veniva catturato ancora convalescente il 27 agosto dai nazifascisti. Questi lo portavano nei pressi del monte Penice e lì, il giorno 29 agosto, lo uccidevano barbaramente seppellendolo vivo. Al momento della cattura il Dellagiovanna era in possesso di bombe a mano che gli avrebbero permesso di evitare la cattura, ma preferì non utlizzarle per evitare rappresaglie sulla sua famiglia. Si riporta qui di seguito la testimonianza di don Pierino Cristiani cappellano della Brigata Capettini, ricavata dal diario di Angelo Ansaldi (Primula Rossa). Il materiale è stato fornito da Francesco Ferrari. Il partigiano Nando (Rinaldo Dellagiovanna, ex brigadiere dei carabinieri, comandante di una squadra della Capettini, nato a Varsaia il 18 agosto 1917 e ucciso dai nazifascisti al Passo del Penice il 29 agosto 1944).

Al comando di una banda

«Piove a dirotto. Nell’attraversare uno dei bellissimi boschi di pini che popolano le pendici del Penice, Primula Rossa scopre orme umane, fresche. Allunga il passo, ansioso di sapere chi possa essere di passaggio a quell’ora, con quel tempo, in quel luogo. Trova cinque giovani amici che si sono dati ai monti. Sono in attesa del loro capo squadra, certo Nando Dellagiovanna, ex carabiniere, che si è recato in Val Trebbia per mettersi in contatto con una banda già ben organizzata che agisce da quelle parti. L’incontro è cordiale». Chi scrive queste parole è don Pierino Cristiani, a quel tempo parroco di Nivione e cappellano della Brigata Capettini. Le ha ricavate dal diario del varzese Angelo Ansaldi detto Primula Rossa. Il giorno dell’incontro descritto è il 17 maggio 1944 e il bosco citato è poco lontano dalla bonifica di Ceci. La «banda già ben organizzata» di cui si parla è quella di Cerignale, diretta dallo slavo Gaspare Ciameranik. Come si deduce dalle parole di Cristiani, Nando, quando incontra Ansaldi è già un protagonista di primo piano della Resistenza locale: tratta con altri comandanti, è a capo di una banda di sei uomini, possiede delle armi e le usa contro i nemici. Primula Rossa, che arriva al Penice da Varzi con in tasca una rivoltella, ne è subito affascinato, quindi chiede e ottiene di unirsi al gruppo. La collaborazione tra i due massimi organizzatori della Resistenza nell’alta Valle Staffora comincia in questo modo in un bosco che fino a pochi giorni prima era stato sotto il controllo di un presidio di avvistamento nemico, presidio poi disarmato dalla Banda Piccoli di Giovanni Molinari.E gli effetti della collaborazione si manifestano immediatamente perché gli uomini di Dellagiovanna, quando arriva Primula Rossa, si stanno preparando per un’azione. In accordo con i partigiani di Ciameranik essi devono tagliare i fili del telefono e bloccare il traffico stradale sul Passo del Penice per evitare l’eventuale transito di nemici provenienti da Varzi, mentre i ribelli di Cerignale attaccheranno il presidio repubblichino di Bobbio. Dato che gli uomini di Nando sono pochi per compiere il lavoro prefissato, Primula Rossa si offre di andare a Dezza per chiedere aiuto ai ribelli di quel paese che già da qualche settimana si sono organizzati sotto il comando di Gino Zuffi. (1) .Tuttavia l’attacco al presidio di Bobbio non avrà luogo, perché all’ultimo momento ai ribelli della Val Trebbia mancherà il coraggio di passare all’azione (2). Così i ribelli di Nando e di Primula Rossa, a cui si sono uniti tre uomini di Zuffi, si trovano a presidiare inutilmente il Passo del Penice col rischio di essere attaccati dai nemici che, ora informati della loro posizione, potrebbero salire da Varzi o da Bobbio da un momento all’altro. Essi, per evitare tale eventualità, abbandonano il passo e si internano nelle boscaglie, dove, nel frattempo, vengono raggiunti da altri giovani della zona che anch’essi hanno disubbidito all’ordine di presentarsi alle armi come impone il Bando Graziani scadente il 25 maggio. Il numero del gruppo sale così a venti unità e i problemi che sorgono in seguito all’arrivo dei nuovi ribelli si fanno pressanti. Ai ribelli manca di tutto, ma soprattutto mancano le armi e la prima cosa che essi devono fare è procurarsele. Qualcuno suggerisce allora di attaccare il presidio della GNR di Varzi che, a quanto si dice, è costituito da un gruppo di uomini che hanno una paura tremenda dei ribelli. Quindi dovrebbero arrendersi al primo colpo di fucile. Mentre fervono i preparativi per l’attacco, si viene però, a sapere che il presidio nemico è stato rinforzato da una trentina di uomini della Sicherheits, comandati dal colonnello Alberto Alfieri. Attaccare dopo che sono arrivati questi rinforzi sarebbe troppo rischioso. L’interesse dei ribelli si rivolge allora al presidio di San Sebastiano Curone il cui disarmo non dovrebbe essere molto difficile, data la sua modesta consistenza numerica. L’alba del 6 giugno raggiungono quindi San Sebastiano, tagliano i fili del telefono e circondano la caserma; poi comincia la sparatoria che presto si conclude con la resa dei nemici. Questi verranno disarmati, privati delle scarpe, e lasciati liberi di tornarsene a casa. Mentre il gruppo si appresta a lasciare San Sebastiano Curone per ritornare in Valle Staffora, accade però che il partigiano Giovanni Negri, lasciando cadere inavvertitamente una bomba a mano, si ferisca gravemente. Il ferito viene medicato alla meglio sul posto, poi sarà trasportato dapprima in una baita sul monte Boglelio e dopo qualche giorno a Capannette di Pej dove un gruppo di una quarantina di uomini sta organizzando la prima brigata garibaldina dell’Oltrepò.

Cinque di essi, precisamente Americano (Domenico Mezzadra), Remo (Carlo Lombardi), Tom (Carlo Allegro), Otto (Emilio Rizzardi) e Tarzan (Orfeo Fiaccadori, erano giunti il 13 di maggio su una vicina propaggine del monte Chiappo situata «a circa 1.500 metri di altezza, ad un’ora di cammino da Pej ed altrettanto da Casal Staffora»(3)_ Gli altri, tra cui Moro (Piero Merlini) e Ciné (Pasqualino Pastorelli), erano arrivati alla spicciolata nei giorni successivi. Giunto a destinazione, il gruppo si era rifugiato in un bosco e lì, nella clandestinità pressoché assoluta, aveva trascorso una decina di giorni. Poi, temendo un rastrellamento, si era spostato in un luogo ritenuto più sicuro: un bosco tra Bogli e Artana, nel comune di Ottone. Infine, rafforzato ulteriormente nel numero, ai primi di giugno si era trasferito a Capannette di Pe], occupando alcune delle cosiddette capanne del paese. (1) Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, con lo scopo di eliminare le liste di leva e i documenti degli ammassi, gli uomini dì Zuffi incendieranno la sede del fascio e il municipio del Brallo. In seguito a questa azione, il 27 maggio i repubblichini di Pavia costituiranno una piccola guarnigione al Brallo che verrà rafforzata nei giorni successivi fino a raggiungere una sessantina dì persone. (2) Il disarmo sarà comunque effettuato il 4 giugno successivo. (Si veda in proposito Michele Tosi, La Repubblica di Bobbio, cit., p. 24). (3) Cfr. Carlo Lombardi, Dalla costituzione della Brigata Capettini, cit., p.5.

Ora a questi uomini, prudenti ma anche molto determinati, Dellagiovanna e Ansaldi chiedono aiuto per il loro compagno ferito. La richiesta è anche l’occasione per il primo scambio di opinioni tra i partigiani locali e quelli che sono arrivati dal di fuori. E lo scambio non è certamente privo di significato, perché in esso si evidenziano subito le diversità di vedute dei due gruppi. I forestieri fanno presente che essi, per l’investitura che hanno avuto prima di salire in montagna, sono l’unica formazione dell’Oltrepò ufficialmente riconosciuta dal Comitato di Liberazione Nazionale; pertanto, ogni altra formazione deve essere subordinata a loro. I locali, dopo aver ascoltato con diffidenza le considerazioni dei nuovi arrivati, rispondono che non sono affatto disposti a rinunciare all’autonomia conquistata con le armi in cambio dì una legalizzazione peraltro subordinata a una nuova banda. Dopo questo primo incontro con i forestieri, i locali tornano al Penice intenzionati a difendere fino in fondo la loro autonomia, mentre i fondatori della prima brigata garibaldina dell’Oltrepò restano alle Capannette con il ferito. Affinché possa maturare tra i locali l’idea di entrare in posizione subordinata nella nuova brigata, è sicuramente necessario un congruo periodo di riflessione, alla cui fine i vantaggi dovranno sembrare compensativi delle rinunce. Col passare dei giorni, le esigenze di unificazione si fanno però più forti delle reciproche ragioni di dissenso perché il processo di ingrossamento dei gruppi comporta un cumulo di problemi logistici. Oltre al problema delle armi e degli equipaggiamenti c’è quello dei viveri. A peggiorare ulteriormente la situazione alimentare dei ribelli ci ha pensato Fiorentini che, ai primi di luglio, ha fatto togliere la luce elettrica ai paesi montani e ha iniziato a trattenere in Varzi i generi tesserati assegnati ai montanari. Se i partigiani vogliono sopravvivere e nel contempo mantenere i sacrifici della gente della montagna ad un livello accettabile, bisogna che attingano alle risorse della collina e della pianura, o, meglio ancora, ai depositi del nemico. Raggiungere questi depositi ed attaccarli vuol dire, oltre che contribuire a sostentare se stessi e i montanari, danneggiare l’avversario che così, da affamatore, potrebbe diventare, in breve tempo, affamato. In merito al problema del fabbisogno di armi, si deve anche tener presente che, d’ora in poi, i disarmi diventeranno più difficili, perché il nemico, dopo le prime sconfitte, si è fatto certamente più guardingo. C’è poi il problema di predisporre un valido sistema di difesa attorno alle basi partigiane rafforzando il servizio di pattugliamento esistente e mettendo posti di blocco su tutte le strade che salgono dai fondo valle, Inoltre occorre attivare una rete di informatori per conoscere i progetti e gli spostamenti del nemico. Per risolvere tutti questi problemi e gli altri che stanno sorgendo, i gruppi si rendono conto che occorre riunire le proprie forze trasformando così l’azione isolata e frammentaria in guerriglia organizzata e permanente. Il gruppo che più degli altri avverte l’esigenza di unificarsi è quello di Nando e di Primula Rossa che attorno al 15 di giugno, dopo il ritiro della guarnigione dei repubblichini istituita il 27 maggio al Brallo, si è insediato nell’albergo del paese. La temuta minaccia di essere catturati per gli uomini di Dellagiovanna e di Ansaldi non è però cessata, perché da Varzi gli uomini della GNR e della Sicherheits quasi ogni giorno salgono al Brallo con un autocarro per dar battaglia. Di fronte a questa persistente minaccia, Ansaldi il 6 luglio rompe gli indugi: d’accordo con Dellagiovanna si reca alle Capannette e conclude l’unificazione. Otto si trasferirà al Brallo e assumerà il comando del nuovo distaccamento di cui Nando e Primula Rossa saranno capisquadra (1). Pochi giorni dopo anche i ribelli rifugiati a Dezza, consigliati da Primula Rossa, si aggregano ai garibaldini del Brallo, che di conseguenza raggiungono la settantina di unità. Non passa molto tempo che il patto di unità dei garibaldini, stipulato sotto l’incalzare deg1i eventi, è messo alla prova. A Cabella Ligure in Val Barbera, a pochi chilometri dalle Capannette, la GNR ha costituito recentemente un presidio composto di 35 militi. Gli informatori dei partigiani dicono che essi non hanno intenzioni aggressive; tuttavia sono pur sempre una “spina nel fianco” dei garibaldini e se questi non vogliono correre troppi rischi, devono eliminare il pericolo. Il 13 luglio il comando della Capettini decide pertanto di passare all’attacco mobilitando per l’impresa venti partigiani delle Capannette e una decina di partigiani locali. Per i primi, l’attacco sarà il battesimo del fuoco e per gli uomini di Nando e Primula Rossa, dopo il disarmo della caserma di S. Sebastiano Curone, sarà la prova di conferma del loro coraggio. L’azione ha luogo la mattina del giorno successivo e si conclude senza perdite di vite umane da entrambe le parti. Il bottino dei vincitori è cospicuo: 3 mitragliatrici Breda, 11 mitra, 20 moschetti, diverse bombe a mano, coperte e munizioni. Il tutto servirà a migliorare l’armamento e l’equipaggiamento dei partigiani della brigata e l’eccedenza sarà messa a disposizione di coloro che attendono di entrare in formazione. I repubblichini dopo l’arresto vengono selezionati: i militi, su loro richiesta, sono lasciati liberi, mentre gli ufficiali sono trattenuti prigionieri e spediti al carcere di Romagnese, attivato da poco.

Nando nella battaglia dell’Aronchio.

Ora che i partigiani hanno ridotto la penuria di armi possono anche organizzare una nuova e più efficiente difesa del territorio. Ed è ciò che faranno effettivamente in quei giorni, istituendo per prima cosa un servizio di pattugliamento tra la montagna e la periferia di Varzi e mettendo un presidio fisso a Montemartino. Questo servizio si rivelerà subito prezioso nel valutare le mosse della Sicherheits, che, per attaccare i garibaldini ha chiesto ai comandi superiori l’invio di un numeroso contingente di ufficiali e soldati dotati di armi pesanti. Il 23 luglio arrivano così a Varzi circa 150 allievi ufficiali della scuola di Tortona e una ventina di militi della GNR di Pavia. Ottenuti questi rinforzi, Fiorentini non perde tempo. Già nel pomeriggìo del 24, tenta di rastrellare Val di Nizza, Romagnese, Zavattarello e il Brallo inviando una colonna in ogni paese. La colonna che sale lungo la Val di Nizza e quella che passa da Casa Piazza per raggiungere Romagnese non incontrano alcuna difficoltà. (1) Cfr. Carlo Lombardi, Dalla costituzione della Brigata Capettini, cit., p. 9.

Qualche problema l’ha invece la colonna che transita da Pietragavina, dove è attaccata a distanza dai partigiani garibaldini. Tuttavia con un pezzo di anticarro che ha in dotazione costringe gli attaccanti a ritirarsi. La colonna punta poi su Crociglia, dove, per vendetta, ucciderà i contadini intenti al lavoro Pietro Albertocchi e Carlo Marzi e incendierà un cascinale ritenuto di proprietà del partigiano Angelo Gattone. Infine raggiungerà Zavattarello dove con lo stesso cannone bombarderà ripetutamente il castello e le case. Le difficoltà maggiori le incontra la colonna che sale verso il Brallo. Non appena arriva nei pressi di San Martino, essa viene infatti avvistata dalla sentinella partigiana che è appostata sul campanile della chiesa, di Montemartino. Ricevuto il segnale d’allarme, i garibaldini si preparano allo scontro. Ma i partigiani non sono i soli a prepararsi alla battaglia: con loro si mobilitano i contadini del Brallo e delle località vicine. La mobilitazione dei contadini nella storia della Resistenza dell’Oltrepò è un fatto abbastanza eccezionale, ma è spiegabile, in questo caso, se si pensa che i contadini, dopo aver aiutato i partigiani ad insediarsi, devono difendersi anch’essi dai nazifascisti, perché se questi riuscissero a conquistare le basi partigiane, sicuramente si sfogherebbero su di loro. Mentre i 50 soldati repubblichini che formano la colonna attaccante si stanno concentrando sulla riva sinistra del torrente Aronchio, al Brallo i contadini salgono su un grosso autocarro, messo a loro disposizione da una ditta locale. Con questo scendono velocemente a Montemartino dove trovano alcuni partigiani già schierati e pronti a far fuoco. Dall’alto delle loro postazioni, nascosti dietro un riparo di fortuna che può essere una casa, un cocuzzolo o un cespuglio di rovi, partigiani e contadini, non visti, possono controllare le mosse del nemico che si sta avvicinando. Su quell’altura assolata si incontrano, così, uomini di diversa età e di varia provenienza, giovani di città e vecchi montanari. Le armi che hanno a disposizione sono le più disparate: c’è chi ha una mitraglia, chi un mitra e chi un semplice fucile da caccia o un forcone. Si scambiano frettolosamente poche parole, qualche cenno di mano, e si guardano fissi negli occhi: sono i segni solenni che suggellano il loro patto di resistere all’avanzata del nemico. l comandanti impartiscono, frattanto, precise disposizioni. Nando e Primula Rossa, che conoscono a palmo a palmo il campo dell’imminente battaglia, dispongono i loro uomini nei punti strategici, con l’ordine preciso di non sparare se non dietro il loro segnale e solo a bersaglio sicuro. L’azione di Cabella, di pochi giorni innanzi, ha procurato armi preziose e munizioni per tutti; ma non avendo possibilità di rifornimento, occorre non sprecare un solo colpo. Americano passa in rassegna tutti i garibaldini impegnati nell’azione; esorta i più spericolati alla prudenza, invita gli incerti e i paurosi a non mollare. Quando l’avanguardia nemica giunge a distanza ravvicinata, da Costa Montemartino partono le prime raffiche che segnano l’inizio dello scontro. Pochi minuti dopo l’avvio della battaglia i partigiani riescono a catturare nei pressi di Sala il maggiore albanese Laxca Bojaxhju, che comanda la colonna, l’ausiliaria Elsa Cristofori e un milite. I repubblichini si trovano così privi di ordini precisi, tuttavia rispondono al fuoco partigiano con le loro mitraglie pesanti e con i mortai, con i quali possono colpire facilmente da lontano le postazioni dei nemici. La battaglia presto si fa dura. I partigiani sono inferiori, se non per numero, sicuramente per i mezzi che hanno a disposizione, ma sono favoriti per le posizioni alte e boscose occupate; mentre i repubblichini hanno lo svantaggio di dover partire dal basso per conquistarsi la strada che porta verso la montagna e così si trovano esposti al tiro delle armi di un nemico pressoché invisibile che sembra ritirarsi, ma poi ricompare improvvisamente dietro ogni macchia. I partigiani si battono con ardore e coraggio; quelli locali sentono più degli altri l’importanza dello scontro: Nando e Primula Rossa si prodigano fino all’eroismo esortando tutti alla lotta senza cedimenti. Dopo tre ore di fuoco il nemico comincia a dar segni di difficoltà ed è costretto a chiedere rinforzi. La squadra che tenta di salire da Varzi con un automezzo è però affrontata vicino al ponte dell’Aronchio da una pattuglia partigiana di cui fa parte lo stesso comandante Americano. Nella furiosa sparatoria che accompagna questa azione, Americano è ferito ad un braccio, tuttavia continua a combattere insieme ai suoi uomini. Di conseguenza la squadra dei rinforzi è costretta a darsi alla fuga. Inchiodato per diverse ore sul greto dell’Aronchio e senza la possibilità di riuscire a conquistare le alture circostanti, il nemico alla fine, sotto l’impeto degli assalti dei partigiani, cede di schianto e si ritira precipitosamente. I partigiani inseguono i repubblichini fino alle porte di Varzi e nella fase finale dell’azione procurano loro altri morti e altri feriti. Anche i partigiani hanno però delle perdite: oltre al ferimento di Americano devono accusare la morte di Monello (Aldo Felice Casotti), un giovane di appena quindici anni che non era riuscito a resistere al fascino della lotta armata congiunta alla vita avventurosa della montagna. I partigiani, finito il primo giorno di battaglia, si ritirano al Brallo, portando con sé, la salma del loro primo caduto, i prigionieri e le armi catturate al nemico. Insieme alla gente, al Brallo passeranno la notte a vegliare il corpo di Monello e, prevedendo un nuovo attacco per il giorno dopo, a riorganizzare le proprie forze. Ora partigiani e popolazione hanno un motivo in più per combattere i repubblichini: devono vendicare il giovane Monello, che si era arruolato tra i partigiani del Brallo all’insaputa dei suoi genitori e lì era diventato presto il beniamino di tutti. Nel corso della battaglia era caduto, colpito in fronte, mentre stava portando in prima linea una cassetta di munizioni. A ricordare il suo generoso sacrificio, più tardi, quando le schiere partigiane si saranno infoltite, una brigata garibaldina sarà intitolata al suo nome. La mattina del giorno successivo, primo anniversario della congiura di palazzo del 25 luglio, i fascisti riprendono l’attacco. Evidentemente vogliono cancellare la bruciante sconfitta del giorno prima con un netto successo. Questa volta gli attaccanti sono circa 200. Dispongono di ben quattro mortai, alcuni cannoncini e diverse mitragliatrici pesanti, oltre a numerose armi automatiche individuali. Si muovono da Varzi verso le ore 10 percorrendo la strada del giorno precedente. I garibaldini sono decisi a qualunque costo a impedire ai repubblichini di risalire la valle e ancora una volta la popolazione partecipa attivamente alla lotta. Il nemico, di conseguenza, malgrado la sua superiorità numerica e militare, non riesce che a avanzare lentamente perché le armi partigiane che sparano dalle alture sovrastanti fanno dei vuoti tremendi nelle sue file. Ai garibaldini della Capellini si affiancano tempestivamente un distaccamento di garibaldini della costituenda Brigata Crespi e buona parte degli uomini della 4^ Brigata Giustizia e Libertà (1). Comandati da Virgilio Guerci e Pino Follini, questi partigiani, insieme agli uomini della Crespi, scendono dal Penice e prendono alle spalle gli attaccanti. Primula Rossa e Follini attaccano i mortai nemici che sono stati piazzati nei pressi di Castano. Inoltre con una mitraglia, sistemata nei pressi di San Pietro Casasco, sparano sulle truppe e le salmerie avversarie che si stanno ammassando sul letto dell’Aronchio, alla confluenza con lo Staffora. Da Montemartino, intanto, le mitraglie della Capellini impediscono ai repubblichini di proseguire verso le alture che hanno di fronte e che se fossero raggiunte sarebbero sicuramente la loro salvezza. Così, presi tra due fuochi, in un fondovalle stretto e privo di ripari naturali, gli attaccanti sono costretti a sottostare per diverse ore al tiro micidiale delle armi partigiane che provocano nelle loro file una pesante decimazione. Poi per evitare di essere annientati cominciano a ritirarsi e infine a fuggire disordinatamente verso il luogo di partenza incalzati dai partigiani. Sul campo della battaglia i repubblichini abbandonano diversi morti, numerose armi e molto materiale. Ma anche i partigiani hanno ancora delle perdite. Muoiono il garibaldino Carlo Benedini di Bocca e il giellista Giovanni Ferrari di Menconico; è ferito seriamente al viso Nando (2), meno gravemente è ferito Pollini. Notevole è pure il contributo di sangue pagato dalla popolazione in quanto è coinvolta nella battaglia o è vittima innocente della rappresaglia. Il giovane contadino Andrea Rossi viene catturato e ucciso nei pressi di San Martino di Varzi. A Carro, una località situata alla confluenza del torrente Aronchio con il torrente Staffora, gli stessi repressori uccidono Maria Manfredi e il figlio Stefano Giacomo Boscaglia. Poco lontano dal ponte sull’Aronchio una scheggia di mortaio colpisce a morte Franco Tacchella (3). Finita la battaglia, al Brallo, un tribunale partigiano e popolare giudica i prigionieri in base alle norme del CLNAI. Mentre gli uomini catturati non sono ritenuti responsabili di fatti gravi e quindi risparmiati, Elsa Cristofori, essendo provato che ha ripetutamente partecipato alla tortura e alla fucilazione di partigiani e di renitenti, viene condannata alla fucilazione. La sentenza è eseguita sulla piazza del paese alla presenza di tutta la popolazione. Poco dopo al Brallo e a Menconico si svolgono i funerali dei caduti, che risultano imponenti per la sentita partecipazione della popolazione della montagna, la quale vuol dare così l’ultimo saluto ai figli che hanno dato tutto nella lotta per la libertà.

Il rastrellamento di agosto e la morte di Nando

Quando, il 26 agosto, i nazifascisti decidono di avviare un rastrellamento per la riconquista della montagna, il partigiano Nando sta terminando a Varsaia la sua convalescenza. Il ferimento che aveva subito all’Aronchio il 25 luglio non aveva comportato alcun ricovero ospedaliero, ricovero peraltro possibile in quanto l’ospedale di Bobbio, al momento, era sotto il controllo partigiano. La sua ferita era stata quindi curata al Brallo da un medico partigiano, che per il suo lavoro si era valso della costante collaborazione di Angela Stafforini. Rientrato in famiglia attorno alla metà di agosto, Nando, aveva poi mantenuto i collegamenti con gli uomini della sua squadra che dopo la battaglia dell’Aronchio si erano attestati nella zona di Massinigo. Intanto il suo fisico si stava via via normalizzando e la sua speranza di poter ritornare quanto prima a combattere assumeva concretezza. La situazione generale che l’attorniava era peraltro confortevole. Il morale delle forze partigiane era alto. La rete dei distaccamenti e delle squadre era stata estesa. La Cappellini ora controllava tutto il Brallese e la zona di Castellaro; la Crespi si era attestata a Zavattarello e a Pietragavina; la VI Brigata GL presidiava Romagnese e la IV aveva dislocato i suoi presidi attorno al Penice. Ma la fiducia e l’ottimismo che si erano diffusi nell’ambiente partigiano erano eccessivi, perché i tedeschi, all’insaputa degli uomini della Resistenza, stavano preparando una drastica rivincita. I loro obiettivi erano due: riprendere il controllo della strada statale n. 45 della Val Trebbia ed eliminare il pericolo partigiano dalla regione del monte Antola, ritenuta uno dei tre “centri di gravità” del movimento resistenziale italiano (4). Per raggiungere questi due obiettivi il Comando tedesco aveva a disposizione circa tremila uomini. Li dislocherà, nei giorni tra il 21 e il 25 di agosto, attorno alla zona partigiana per farli poi partire simultaneamente verso la Val Trebbia. I luoghi di concentramento delle forze attaccanti sono: Borghetto in Val Barbera, Casella in Val Brevenna, Barbagelata in Val Trebbia, Temossi in Val Sturla, Bedonia in Val Taro, il Passo del Bocco, il Passo della Scoffera e Varzi. Nei giorni 24 e 25, a Varzi, arriva infatti un contingente di circa mille soldati appartenenti per buona parte alla Divisione Monterosa. Il resto è formato da due compagnie del Battaglione Lucca, dal Battaglione Siena, da alcuni reparti di tedeschi specializzati nella guerriglia antipartigiana e da un plotone della BN di Piacenza (5). (1) Si veda Ugo Scagni, La Resistenza e i suoi Caduti tra il Lesima e il Po, pp. 146-148. (2) Dalla testimonianza della sua fidanzata, Angela Stafforini, che lo curerà amorevolmente per diversi giorni nell’albergo del Brallo, dove verrà ricoverato. (3) La gente ricorda che le salme dei caduti civili furono seppellite nel cimitero di Bosmenso. Saranno traslate nel cimitero parrocchiale soltanto dopo la Liberazione. Nessuno infatti, al momento, ebbe il coraggio di tumularle nel cimitero di San Martino in quanto troppo vicino a Varzi. (4) Si veda Roberto Battaglia, Storia della Resistenza italiana, pp. 398-405. (5) Cfr. Giulio Guderzo, L’altra guerra. p. 313.

Informati dell’arrivo dei nemici, tutti i partigiani si sono posti in stato d’allarme, inoltre hanno intensificato i pattugliamenti non sapendo esattamente quando avverrà l’attacco. Il 22 i nazifascisti avevano abbozzato un tentativo di penetrazione in Val Barbera, nei pressi di Pertuso. Erano stati però bloccati dagli uomini di Marco (Franco Anselmi) e di Scrivia (Aurelio Ferrando), a cui si erano uniti altri partigiani della Divisione Cichero e un distaccamento della Capettini comandato da Primula Rossa. Nello scontro, che si era protratto per due giorni, erano stati feriti mortalmente i partigiani Francesco Terulla del Brallo e Luigi Cornaggia Medici di Rivanazzano. Il nemico, per contro, aveva lasciato sul terreno diversi morti e molti feriti e abbandonato in mano ai partigiani un bel po’ di armi e più di cinquanta prigionieri. Dopo una pausa di un giorno, le ostilità riprendono attorno a Borghetto. Si estenderanno poi in tutti i settori in cui si sono concentrati i rastrellatoci. Così, nel giro di poche ore, i partigiani che presidiano il territorio situato nel raggio di 20 chilometri a sud e a ovest di Bobbio saranno chiusi in una morsa micidiale. In Valle Staffora l’attacco inizia all’alba del 26. I nazifascisti muovono da Varzi e puntano su Robbio dividendosi poi in due colonne: una, la più numerosa, marcia sulla strada del Penice, l’altra sulla strada che porta al Brallo. Le due colonne viaggiano in parte appiedate, in parte su automezzi. Sono fornite di molti mortai, di qualche cannoncino e di numerose mitragliatrici MG42, armi che sono in grado di sparare circa 1.200 colpi al minuto, oltre il doppio dei colpi delle mitragliatrici usate dai partigiani. Al fianco dei rastrellatoti entrano in campo gli uomini di Fiorentini, i quali si incaricano anzitutto di dar la caccia ai partigiani di Primula Rossa, che, rientrati dalla V al Borbera, ora si trovano nel settore di Cella e Castellaro. Qui però l’attacco della Sicherheits fallisce per l’accorta risposta di Ansaldi, che, prima finge di accettare la lotta, poi fa ritirare i suoi uomini nei boschi attigui, dove sa che Fiorentini non osa entrare. Frattanto i partigiani della IV e VI Brigata GL, con l’appoggio dei partigiani della Crespi, attaccano il nemico che sta avanzando verso il Penice, e alcuni distaccamenti della Capettini, appostati attorno a Montemartino, contrastano la marcia della colonna nazifascista che sale verso il Brallo. Favoriti dal fatto che occupano posizioni dominanti, i partigiani resistono per qualche ora all’avanzata del nemico, ma si trovano così esposti al tiro dei suoi cannoni e dei suoi mortai e a quello ancor più micidiale delle sue mitraglie. Per molti giovani, entrati da poco in formazione, lo scontro è il battesimo del fuoco che non tutti riescono a superare: alcuni, dopo aver sparato pochi colpi, si ritirano dalla lotta, altri resistono più a lungo, ma senza la convinzione di doverla continuare ancora per molto. Presto i comandanti si rendono conto che una difesa ad oltranza sarebbe esiziale per tutti, in quanto il fuoco nemico decimerebbe i combattenti, per cui danno l’ordine di ritirata verso l’alto. I partigiani che difendono la strada per il Penice approntano una nuova linea di difesa che va dal Calenzone al Penice passando per l’Alpe; quelli della Capettini si attestano attorno a Santa Margherita, dopo aver fatto saltare il ponte di Massinigo per ostacolare la marcia degli automezzi nazifascisti. Intanto la gente delle località che si trovano sulle due direttrici dei rastrellamenti lascia precipitosamente le case o il lavoro dei campi; libera tutte le bestie che può dalle stalle e fugge terrorizzata nei boschi attigui, portando con sé gli oggetti che è riuscita a raccogliere. I nazifascisti, dal basso, oltre a sparare sui partigiani, sparano quindi sulla popolazione che fugge e, usando soprattutto i cannoni e i mortai, su quella che si è già rifugiata nei boschi. Contemporaneamente incendiano i cascinali e saccheggiano le case ormai deserte. La prima vittima del rastrellamento è don Paolo Ghigini, parroco di San Pietro Casasco, che è ferito gravemente da una raffica di mitraglia in un campo poco lontano dalla chiesa di San Martino e poi finito a pugnalate da alcuni fascisti varzesi. Poi il massacro, soprattutto di civili, continua. A San Pietro sono eliminati i contadini Giuseppe Michele Faccini e Giuseppe Gentili, a Costa San Pietro sono uccisi Pasquina Rebaschio e Luigi Draghi, a Casa Martinoli perde la vita Dionisio Cabano, a Costa Montemartino è fucilata Maria Pollini. Tra i partigiani cadono Gino Ferrari di Coli e Vittorio Negri di Montemartino di Menconico. Il primo è colpito nei pressi della Crocetta di Santa Cristina e il secondo vicino alla chiesa di Santa Margherita Quasi tutte le cascine e molte case di San Pietro Casasco, Costa San Pietro, Giarola, Ca’ del Bosco, Collegio, Casa Martinoli, Casa Fontana, Rondinella, Casa Ciocca, località situate sulla direttrice del Penice, vengono incendiate. La stessa sorte tocca alle cascine e alle case di San Martino di Varzi, Castano, Molino San Pietro, Montemartino, Costa di Montemartino, Sala, Massinigo e Santa Margherita, sulla strada per il Brallo. Dai boschi in cui si è rifugiata la popolazione e dalle alture sulle quali si sono appostati i partigiani, l’alta Valle Staffora appare come un immenso girone dell’inferno dantesco, piena di fumo e di falò che indicano i cascinali e le case in preda alle fiamme; mentre il vento spande verso l’alto un acuto odore di bruciato insieme al mugghio implorante delle bestie abbandonate nelle stalle o vaganti nei campi. L’alba del 27, al Brallo, gli attaccanti hanno finalmente via libera, perché i partigiani della Capettini, dopo aver resistito fino alla sera precedente, hanno abbandonato il paese e si sono rifugiati nei boschi del Lesima. I rastrellatori entrano così in Brallo, fanno saltare con le bombe l’albergo del paese, bruciano alcuni edifici, e poi, indisturbati, si avviano verso la Val Trebbia. Una loro colonna punta su Marsaglia e un’altra su Bobbio passando per Dezza. Temendo di cadere in qualche agguato, i nazifascisti avanzano sparando a casaccio nei boschi e con precisione su ogni corpo che dia segno di vita. In un bosco tra il Brallo e Prato del Lago viene così ferita mortalmente Clelia Scabini del Brallo e poco lontano sono ferite ma meno gravemente le sorelle Aurelia e Jolanda Silva di Dezza. Frattanto la battaglia riprende attorno al Penice, dove il nuovo fronte difensivo regge bene all’urto nemico per tutta la mattinata del 27. Verso mezzogiorno, però, la situazione precipita, perché i nazifascisti riescono a sfondare la linea Calenzone-Alpe. Nel contempo i partigiani del Penice vengono a sapere della caduta della linea difensiva del Brallo e, quindi, del pericolo di essere attaccati anche da sud da quei nemici che dal Passo del Brallo stanno ora scendendo in V al Trebbia. I loro mezzi e il loro addestramento sono adatti ad una guerriglia fatta di colpi improvvisi, rapidi e brevi, ma non certo per una guerra di posizione. Pertanto se vogliono evitare il pericolo di doversi misurare fino in fondo con forze preponderanti devono ritirarsi. Coscienti della gravità della situazione, i comandanti danno l’ordine ai reparti di ripiegare verso Costalta o di attestarsi in altre località decentrate e comunque lontane dai costituendi presidi nazifascisti. Per i combattenti è un momento di grande sconforto e di diffusa amarezza cui si unisce un senso di colpa per aver dovuto lasciare per la prima volta senza difesa la popolazione che li ha sempre aiutati e che ora deve subire la vendetta dei rastrellatori. In questo clima di generale sconforto, prendono anche corpo le accuse sulla responsabilità della sconfitta. I garibaldini accusano i giellisti della IV e della VI brigata di aver abbandonato l’Alpe e il Penice prematuramente e senza dar comunicazione alcuna; mentre gli stessi giellisti replicano accusando i garibaldini di essersi ritirati dal Brallo, permettendo così ai nemici di aggirare la linea difensiva giellista posta sul Penice. In aggiunta alla loro risposta, i giellisti avanzano anche una pretesa: quella di porre sotto- il loro comando quei garibaldini che si stanno ritirando sulla destra del torrente Tidone, in quanto quel territorio è di loro competenza. Mentre gli sconfitti si accusano, i vincitori investono Casa Piazza con una pioggia di bombe che uccidono Gino Matti e feriscono mortalmente Rodolfo Matti, due partigiani della IV Brigata GL. Poi raggiungono il Passo del Penice, da cui scenderanno verso Bobbio lasciando però al Passo un presidio fisso con il compito di rastrellare sistematicamente il territorio circostante. Partendo da qui, infatti, nei giorni successivi le loro pattuglie ispezionano tutta la zona tra Casa Matti, Vaccarezza, Pregala e Bognassi. A Varsaia una pattuglia saccheggia pure le abitazioni e cattura in una cascina il partigiano Rinaldo Dellagiovanna, che, dopo essere stato per un paio di giorni nei boschi attigui (1), era ritornato nel paese di residenza. Nando, che al momento dell’arresto ha con sé una bomba a mano, potrebbe scagliarla sui nemici, ma vi rinuncia perché sa che, se lo facesse, i tedeschi darebbero corso a una drastica rappresaglia contro i suoi familiari e contro la gente del suo paese (2). Mentre avviene l’arresto di Nando, un’altra pattuglia perlustra la zona di Santa Cristina e nei pressi di Bagnassi uccide il diciassettenne Michele Tambussi che aveva cercato di sottrarsi all’arresto. Una terza pattuglia, sul Penice, cattura i contadini Giovanni Bussolini di Giarola e Igino Poggi di Collegio, i quali, armati di fucili da caccia, stavano ricercando il loro bestiame andato disperso durante il rastrellamento e nel contempo speravano di potersi procurare un po’ di selvaggina. La gente di Menconico ricorda che i tre arrestati, il 29, furono uccisi nei pressi del Passo: Dellagiovanna fu sepolto vivo e poi schiacciato con un masso, mentre Bussolini e Poggi furono costretti a scavarsi la fossa per la sepoltura. Ora vicino a Casa Piazza ci sono due monumenti molto significativi: uno descrive l’eroismo dei vinti e l’altro riporta i nomi dei caduti nella battaglia unitamente a quelli di altri caduti del Penice. Il nome di Nando, ovviamente, è nell’elenco, così come è nell’elenco dei caduti scritto sulla lapide del municipio di Menconico. Tuttavia una pietra che simboleggi in modo specifico il contributo di Nando alla Resistenza, non c’è. Crediamo che sia opportuno erigerla. Bibliografia consultata: Roberto Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Einaudi, Torino 1974. Pierino Cristiani, Ricordi di un Cappellano della Resistenza nell’Oltrepo Pavese, Tortona 1975.Clemente Ferrario, Fulco Lanchester (a cura di), Oltrepo Partigiano, Amministrazione provinciale di Pavia, Pavia 1973.Giulio Guderzo, L’altra guerra. Neofascisti, tedeschi, partigiani, popolo in una provincia padana. Pavia 1943-1945, il Mulino, Bologna 2002.Carlo Lombardi, Dalla costituzione della Brigata Capettini alla presa di Varzi, ANPI, Mortara 1945. * Ugo Scagni, La Resistenza e i suoi Caduti tra il lesi ma e il Po, Guardamagna, Varzi 2000.Michele Tosi, La Repubblica di Bobbio. Storia della Resistenza in Val Trebbia e in Val d’Alveto, Bobbio 1977. Persone intervistate: Enrichetta Dellagiovanna, sorella di Nando; Angela Stafforini, a quel tempo fidanzata di Nando *; Giovanni Stafforini di Carrobiolo; Don Giuseppe Dellagiovanna di Collegio *; Don Pasquale Stafforini di Menconico Ugo Scagni e Francesco Ferrari, I luoghi del ricordo della Provincia di Pavia in memoria dei Caduti per la Libertà (1) Dalla testimonianza di Giovanni Stafforini – (2) Dalla testimonianza della sorella Enrichetta.

Americano [Domenico Mezzadra] era un comunista, come Carlo, come Piero, come Remo, come Versari. C’era indubbiamente qualcosa di comune tra questi uomini. Sapevano quel che volevano; avevano lo spirito di sacrificio e la forza di convincere con l’esempio, necessari a perseguire i loro obiettivi. Erano soprattutto certi di vincere, certi che il vecchio mondo della miseria fosse ormai ai loro piedi, moribondo. Mi sembrava però che l’idea comunista potesse spiegare tante cose ma non tutto.

Il fervore morale di un Americano, che senza alcuna pretesa di essere eroico accettava il rischio quotidiano della morte, ma non avrebbe mai fatto avere un pezzo di carne abusiva a suo padre, a sua madre, a suo fratello, si spiegava solo con la sua fede comunista? O c’era qualcos’altro che sopravviveva nel suo animo, e su cui il suo essere comunista si era innestato e si era venuto saldando in quei momenti di grandi tensioni e grandi attese? Qualcosa di più arcaico, che gli arrivava scorrendo lungo i rami della famiglia?

Credetti di trovare una conferma a questa verità, appena vagamente percepita, in un pomeriggio freddissimo di fine autunno. Vi era stato un attacco nemico, preannunzio del rastrellamento che sarebbe venuto di lì a poco tempo. Si udiva distintamente, appena sopra Varzi, il rumore caratteristico di una mitragliera da 20, l’arma più pesante della divisione garibaldina, montata sulla piattaforma di un piccolo autocarro. Si sapeva che veniva manovrata da Americano, l’unico che sapesse usarla. Lo sgranarsi di toc-toc sembrava farsi sempre più vicino, come se l’attacco avversario incalzasse.

Ero a pochi passi dalla casa dove abitavano i famigliari di Americano, e sentii il dovere di star loro vicino, nel timore che potessero venire a conoscere quanto sapevo io di quella mitragliera. Entrai accolto festosamente; mi sedetti e cominciai a discorrere in tono disteso: avrei voluto coprire quel toc-toc che invece, a tratti, riprendeva implacabile, ad avvertire che il combattimento non era ancora finito. Improvvisamente la signora Maria alzò un dito, tese l’orecchio ed esclamò: “Ma questa è la mitraglia del Domenico!”.

Me ne stetti in imbarazzato silenzio mentre il signor Luigi si alzava, socchiudeva la finestra, e al crepitio dell’ennesima raffica confermava: “Sì, è lei, è lei, è la mitraglia del Domenico!”. Anche Angelo, il figlio che sembrava non seguire i nostri discorsi, mostrò con un lampo negli occhi d’aver compreso che l’uomo che stava sparando in quel momento era suo fratello. Clemente Ferrario Clemente Ferrario (1926-2018), di famiglia varzese povera, educato alla libertà da due zii socialisti e dalle letture di Tolstoi, da ragazzo antifascista diventa partigiano, militante e poi dirigente e funzionario del Partito comunista, avvocato della CGIL. Nell’ultima parte della sua vita si è dedicato agli studi storici e ad opere di scrittura e narrazione. Il pezzo qui riportato è tratto da “Uomini della Resistenza”, Guardamagna Editori in Varzi, 2019. in 1944 – Le Repubbliche Partigiane