Davanti il mare increspato dalle raffiche della tramontana, sulla scrivania il bianco volume degli “Struzzi” di Einaudi, in copertina un particolare della “Leggenda dei diecimila martiri” del Pontormo. È il libro di Alessandro Natta: “L’altra resistenza – I militari italiani internati in Germania”. L’autore lo scrisse nel 1954 in vista del decimo anniversario della Liberazione. Ma gli Editori Riuniti, la casa editrice del Pci, il partito del quale Natta era deputato, non ritenne di pubblicarlo.

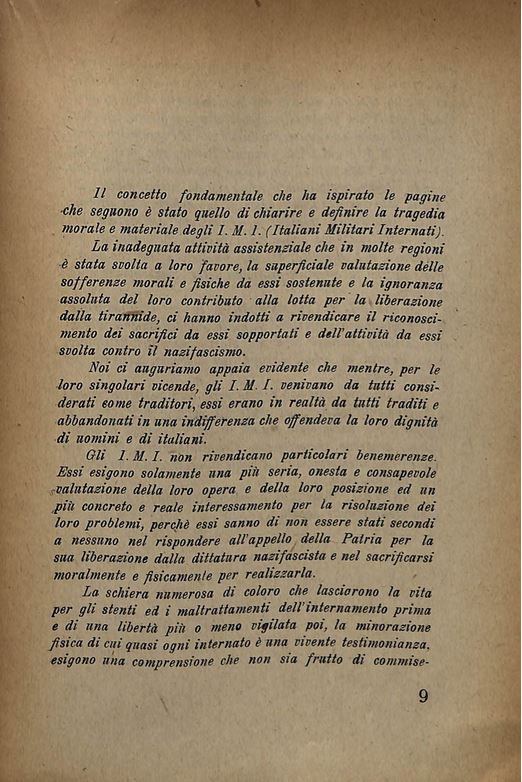

Sinceramente né Enzo Collotti nell’introduzione né l’autore nella premessa danno una spiegazione chiara, convincente di quel rifiuto, anche se quest’ultimo, secondo me con generosità, lo attribuisce al fatto che il suo lavoro non rientrava nei piani editoriali della casa editrice. Il volume è uscito nel 1996 e rappresenta un prezioso testo di quella scuola della memoria della quale ogni giorno di più si sente la mancanza, in un momento, nota Collotti, “di grande disorientamento politico e culturale in cui, anche da parte non sospetta, la voglia di dimenticare o quanto meno di attenuare i momenti conflittuali più ingombranti della nostra storia sembra prevalere sulla preoccupazione di preservare la memoria evitando equivoche confusioni.”

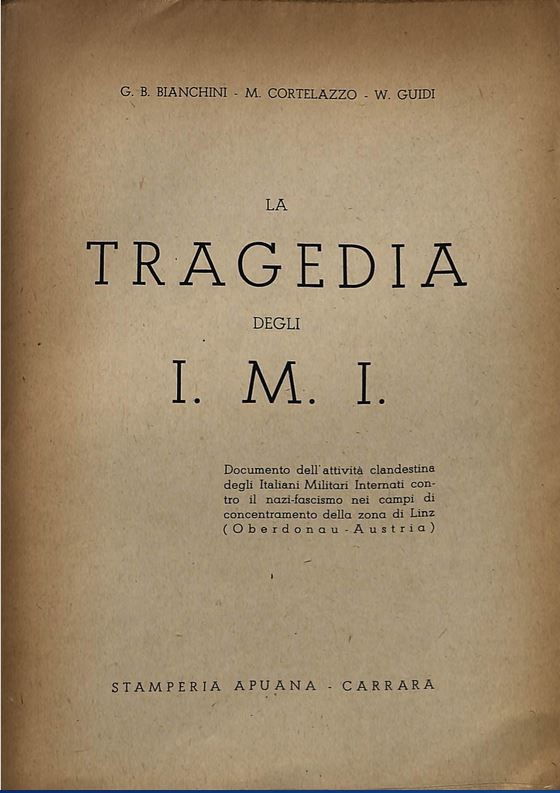

I 600 mila soldati e ufficiali italiani catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre e condotti nei lager vennero definiti dai nazisti Imi, sigla che sta per Internati militari italiani, una denominazione inedita, non prigionieri di guerra ma “traditori” ai quali doveva essere riservato un particolare trattamento.

Dal settembre del ‘43 all’aprile del ‘45 dura l’odissea nei campi di concentramento durante la quale un Ulisse collettivo ritorna, tra sofferenze, speranze, timori, ansie, tenace volontà a ritrovare la patria, non quella che il fascismo aveva caricato di ridicoli e pericolosi orpelli, ma quella che nasce dalla consapevolezza che proprio l’8 settembre, dal fondo dell’abisso, il concetto di patria è risorto per acquisire la sua identità di comunità libera. “Si è trattato” dice Natta “di un grande processo di liberazione, di catarsi storica. L’8 settembre è morta ed è rinata la patria.”

Dico a Natta che il suo libro mi pare voglia essere la rivendicazione di una sofferta ma cosciente e orgogliosa intransigenza, il dovere di dire un “no” chiaro e deciso all’oppressione, alla violenza ed anche alle lusinghe.

La risposta è in questo brano: “Si trattava non tanto di dimostrare a quanti erano in preda allo smarrimento e cadevano vittime di assurde speranze, l’impossibilità di un rientro in Italia; quanto bisognava convincere che non si poteva dare una qualsiasi adesione o riconoscimento ai fascisti, nemmeno nella speranza di rivedere le proprie case, nemmeno con l’impegno di affrontare più tardi in Italia la lotta. I fautori della resistenza immediata e intransigente si assunsero una grave responsabilità e ne sentirono, soprattutto in seguito, il peso, ma non può esservi dubbio che il dovere in quel momento imponeva di dire di no, che ai fini della lotta generale importava molto di più un rifiuto immediato e reciso nei confronti del nazifascismo che non magari un successivo contributo diretto alla lotta.”

Penso che un po’ di questa intransigenza servirebbe anche oggi. Ma come matura, si forma nei lager, fra uomini oppressi e abbandonati da tutti, questa nuova coscienza, questa “catarsi storica”? 8 settembre: “Il re è nudo” In un giorno crolla il grottesco e tragico baraccone allestito in vent’anni dal fascismo sotto lo sguardo compiaciuto della monarchia: richiami alla grandezza romana con i reparti della milizia che si chiamano “legio”, composti in maggioranza da “tessere del pane”; l’impero che torna a sorgere “sui sacri colli”; “otto milioni di baionette”; “cuori gettati oltre l’ostacolo”. Tutto finito, e ingloriosamente. All’eroica anche se sfortunata resistenza a Roma, a Lero, a Cefalonia, in altre località della Grecia, fece da vergognoso contrappunto, ricorda Natta, “il tradimento di alcuni comandanti che già avevano scelto la causa e la bandiera tedesca, l’incapacità di decidere di altri paralizzati tra la paura di fronte al mito dell’invincibilità e della spietatezza tedesche ed il timore di cadere in mano al ‘bolscevismo’ dell’Unione Sovietica.” Toccato il fondo, bisognava tentare di risalire perché non soltanto era crollato un esercito, ma si era dissolto uno stato. Dalla passione alla ragione L’8 settembre, nota Natta, “fu, dunque, lo scoppio di una passione antitedesca più che la razionale volontà di un mutamento politico.” “La sera in cui il mio gruppo giunse a Muhlberg sull’Elba, dopo l’interminabile viaggio, il colonnello Imbriani” ricorda l’autore “mi pregò di fare una conferenza per ‘tenere su il morale’ dei compagni di prigionia. Nella fredda baracca del nostro primo lager dissi tutto ciò che ricordavo di Carlo Cattaneo, delle 5 giornate, del glorioso ‘48. Ascoltarono quasi tutti e in tutti vi fu interesse e commozione.” Iniziava il faticoso, contrastato cammino verso la ragione, la consapevolezza, “in modo da mutare in giudizio critico la ribellione sentimentale contro il fascismo ed in meditato fatto politico il nostro no.” Così i lager, in special modo quelli dove erano tenuti prigionieri gli ufficiali, dall’arrivo in Germania separati dai soldati, diventarono scuole di democrazia. Come una lunga “moviola” “C’erano inevitabilmente” dice Natta “i resistenti e gli aderenti fra gli internati.” E ognuno era arrivato con un suo bagaglio politico e culturale. Natta con il suo percorso antifascista, il vivo ricordo anche delle polemiche familiari tra sostenitori del socialista Giacinto Menotti Serrati e comunisti; altri che, invece, si proclamavano “apolitici” ritenendo che questo atteggiamento fosse “il rimedio migliore contro la terribile ‘scottatura’ del fascismo, quasi un rifugio dal rischio di altri errori e pericoli .” Le vicende personali e quella collettiva esaminate come in una lunga faticosa “moviola” alla ricerca di risposte alle domande: che cos’è stato il fascismo; perché la guerra e perché la guerra perduta, perché la lotta contro il fascismo “non solo responsabile della guerra sciagurata e della sconfitta, ma del fascismo come concezione politica generale, del fascismo, dice Natta, “che ha nel suo DNA la violenza e la guerra”; che ha trasformato l’ex socialista massimalista, direttore dell’“Avanti!”, anticolonialista, antimilitarista Mussolini in un guerrafondaio che nella guerra di Spagna, insieme a Hitler fa le prove per la conquista dell’Europa. Il 27 maggio del ’40, nota nel suo Diario Galeazzo Ciano, genero del “duce” e ministro degli Esteri, “non è che egli vuole ottenere questo o quello: vuole la guerra. Se pacificamente potesse avere anche il doppio di quanto reclama, rifiuterebbe.” E gli anticorpi, nell’immediato per respingere gli inviti ad aderire al fascismo di Salò e per il futuro per la formazione di una coscienza democratica, sono la discussione e lo studio “degli ‘immortali principi’, la Rivoluzione francese, lo stato liberale e democratico dell’800, la storia del nostro Risorgimento, ripercorsa al di fuori delle visioni oleografiche e delle deformazioni propagandistiche.” Tutto quello che rappresentava un atto di accusa contro il fascismo. Pochi aderirono alla Rsi “Immaginate” scrive Natta “quale impressione potesse fare in una massa di ufficiali che da mesi e mesi resistevano all’oppressione nei lager, che avevano identificato nel nazismo il nemico loro e del proprio Paese, l’apparizione di una delle solite grinte feroci in camicia nera che sotto lo sguardo scettico e indifferente del padrone tedesco sciorinava la serie degli appelli alla difesa della Patria, alla lotta contro i demo-plutocratici-giudaici-bolscevici alleati e concludeva inevitabilmente con l’offerta di una più grossa razione di pane e di margarina!” Certo ci furono le adesioni al fascismo di Salò ma il loro numero, per quanto non irrisorio, fu decisamente minoritario. Il “re nudo” aveva vestito i panni di una grottesca marionetta della quale i tedeschi tiravano i fili.

I tedeschi e i libri

Una domanda inevitabile a Natta: nel tuo libro scrivi che “forse non si ha un’idea del numero notevole di libri che gli internati, in particolare nei campi degli ufficiali, ebbero a disposizione e che costituirono la premessa indispensabile dell’attività culturale.” Ma i tedeschi lasciavano che circolassero liberamente, non li sequestravano? “I tedeschi”, risponde Natta, “sequestravano qualunque foglietto scritto a mano e naturalmente davano la caccia alle rudimentali radio che si potevano costruire. Ma ritenevano che ciò che era stato stampato, pubblicato, fosse lecito.”

Diversa persecuzione, stesso odio

Nel capitolo delle atrocità naziste, scrive Natta, “le pagine di Auschwitz e di Buchenwal fanno impallidire le nostre, di Fullen e di Wietzendorf. Altri avevano impresso a fuoco sulla carne un numero: per noi bastava la cartella segnaletica del delinquente. La fame fu comune e atroce, ma abbiamo ancora vergogna della nostra fame pensando al crematorio di Birkenau. Rifiutammo di lavorare e non ci uccisero. Ci promossero solo da internati a prigionieri politici. Quando i tedeschi decisero di usare contro di noi la rappresaglia feroce era ormai troppo tardi. I nostri morti non li contammo a milioni, solo a decine di migliaia. Morirono ancora ‘uomini’. Sappiamo dunque quale fu il nostro posto nel sistema dei lager. Ma nel corso della vicenda, poiché i campi erano mondi senza finestre, dalla persuasione di essere giunti all’estremo del sacrificio scaturì per ognuno un odio estremo. Se l’intensità della persecuzione non fu uguale, uguale fu il sentimento di esecrazione e di condanna dei nazisti.”

“Una crudele saggezza” Così Natta definisce in questa conversazione l’atteggiamento del governo Parri verso i reduci perché evitò ogni contrapposizione tra coloro che erano stati prigionieri in Germania e quelli che lo erano stati nei campi di concentramento degli Alleati, tra chi aveva detto “no” ai tedeschi e chi aveva detto “no” agli angloamericani, tra i reduci e i partigiani. Si realizzò così un generale appiattimento. E non ci fu il fenomeno del “reducismo”.

Nota Collotti che “si deve in misura sostanziale all’esempio ed al comportamento della massa degli ex internati se i reduci della seconda guerra mondiale non hanno rappresentato, nel nostro dopoguerra, un freno nel processo di affermazione della democrazia, ma al contrario una componente di sostegno contro ogni nostalgia fascista.”

Perché bisogna ricordare.

“Bisogna ricordare”, dice Natta, “perché ci sono stati silenzi stesi su pagine di vergogna dei vertici politici e militari.” “Perché 600 mila soldati e ufficiali furono traditi e abbandonati a se stessi eppure trovarono la forza di rifiutare l’adesione al fascismo ed al nazismo. Perché ci fu silenzio sui 17 generali e sulle decine di migliaia di soldati e di ufficiali italiani morti nei lager tedeschi.”

“Bisogna ricordare perché ci furono riconoscimenti tardivi e anche silenzi da parte delle vittime, per un comprensibile desiderio di rimozione, per il timore di non essere ascoltati e creduti.”

“Bisogna ricordare perché con l’altra Resistenza avevamo voluto lottare per i medesimi valori per i quali combattevano nelle città e sui monti i partigiani e i patrioti italiani. Perché tra i reticolati tedeschi eravamo diventati uomini liberi.”

La memoria ed il futuro.

Chi non ha memoria non ha futuro si dice. Ma come la memoria, il passato può aiutare a intravedere il futuro? Natta è preoccupato. “Siamo alle prese con cambiamenti epocali, c’è stata una rottura del precedente equilibrio, siamo di fronte ad un grande disordine. In Kosovo l’Osce ha fallito e c’è stata una guerra senza che nessun organismo internazionale abbia dato la sua approvazione. C’è un forte disequilibrio, nessuno stato si può considerare pari agli Usa. Siamo alla faticosa ricerca di un nuovo equilibrio. Come si realizzerà? Nei campi di concentramento abbiamo scoperto l’Europa, ci siamo battuti per la giustizia sociale, per l’affermazione di ragioni ideali e politiche, per una scala di valori che sono stati inseriti nella nostra Costituzione.”

Valori, ideali, giustizia sociale.

Sono parole che evocano la figura di Filippo Buonarroti, il rivoluzionario toscano, robespierriano, comunista, con la cui opera si cimentò Natta negli studi alla Normale di Pisa e che proprio qui, a Oneglia, esercitò nel 1794 per conto della Rivoluzione la funzione prima di amministratore e poi di commissario nazionale dei territori occupati e che fece della cittadina ligure il maggior centro del giacobinismo italiano. “Libertà politica e libertà dal bisogno” dice Natta, una verità antica, che è bene ripetere perché spesso dimenticata. Aggiunge: “Anche in Italia viviamo un periodo di transizione, sono a rischio alcuni principi. L’articolo 1 della Costituzione afferma che ‘l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.’ Sul lavoro o sul mercato? L’articolo 3 dice che ‘tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana …” Come viene garantito questo diritto?”

Nella voce affaticata di Natta c’è la stessa volontà con la quale nei lager invitava a dire no al fascismo e non solo per condannare un regime nefasto ma anche perché l’Italia fosse realmente una Repubblica democratica, di uguali, e non soltanto, e formalmente, davanti alla legge. Perché di quella tragica esperienza non restasse solo un ricordo, per quanto severamente ammonitore. La volontà unita al pessimismo dell’intelligenza che ha consentito di sopravvivere nei campi di concentramento e che permette di non rinunciare alla fiducia in un mondo migliore.

Ennio Elena, La Resistenza in grigioverde, ANED, gennaio 2000

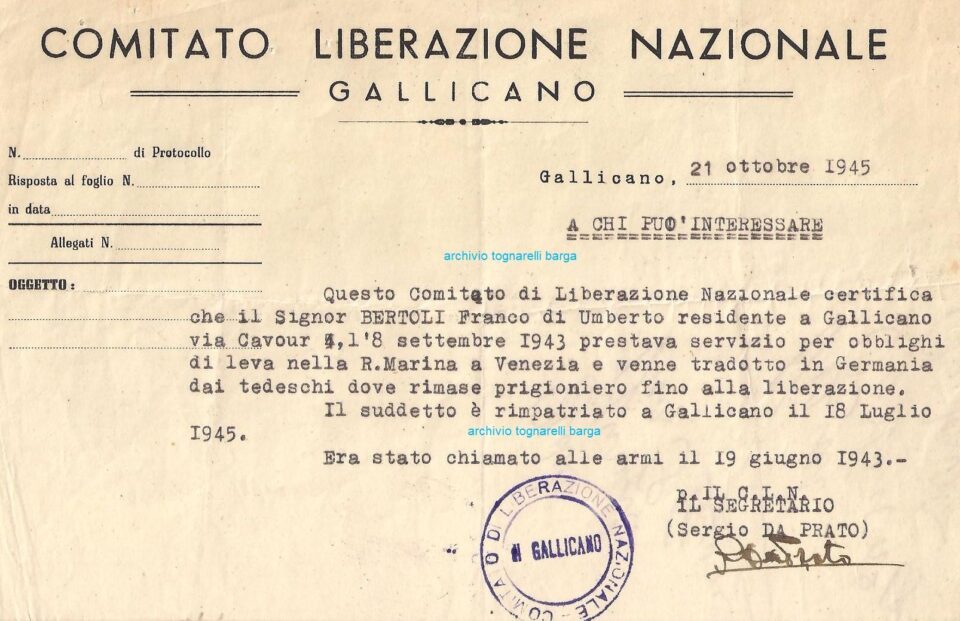

Il ritorno in patria dei prigionieri italiani, che durò praticamente, per le lungaggini delle pratiche burocratiche e le difficoltà dei trasferimenti, tutta l’estate del 1945, avvenne nella sostanziale indifferenza se non nell’incomprensione. Certamente gli ex IMI ritrovarono tra le braccia dei loro cari sopravvissuti quell’affetto e quei sentimenti che avevano ormai perduto e che avevano disperatamente sperato per lunghi mesi tra le asprezze di una crudele e disumana detenzione. Ma, passati quei momenti di piena felicità, non trovarono nello Stato italiano la comprensione e il giusto risarcimento per tante pene sofferte, in nome della fedeltà alla patria e della dignità umana. L’Italia che andavano scoprendo era troppo diversa da come l’avevano lasciata: dopo vent’anni di dittatura e sei anni di guerra, di cui gli ultimi due particolarmente tragici, il Paese scopriva la bellezza della libertà e della democrazia, della partecipazione del popolo alla vita politica, del suffragio universale. Gli ex IMI in questa nuova ed eccitante realtà, che lasciava preconizzare una realtà di pace e benessere, costituivano una presenza anomala, forse addirittura scomoda: in nome della fedeltà al giuramento prestato al re Vittorio Emanuele III nella stragrande maggioranza avevano rifiutato di entrare nei ranghi della RSI e di collaborare con nazisti e fascisti, avevano preferito soffrire la fame, gli stenti e le durissime privazioni alle lusinghe dell’immediato ritorno in patria e del notevole miglioramento, in vitto, alloggio e vestiario, della loro condizione. Ora scoprivano che quel re per cui tanto avevano sofferto era diventato un nemico del popolo italiano ed era stato costretto all’abdicazione e all’esilio perché ritenuto corresponsabile, assieme a Mussolini, della sciagurata e catastrofica guerra condotta con l’alleato nazista. Di più, questi “soldati del re”, rimasti fedeli nel loro animo ai Savoia, ora scoprivano che nell’Italia di domani non vi sarebbe più stato posto per l’istituzione monarchica. Inoltre si rimproverava loro di non aver effettivamente partecipato alla guerra di Liberazione, di non aver imbracciato le armi come i partigiani, ma di aver atteso la fine del conflitto stando nella “comoda” situazione di prigionieri (e qui la malafede fingeva di ignorare le presunte “comodità” che avevano sofferto questi prigionieri). Non si voleva riconoscere il fatto che il loro “no” ai tedeschi, un “no” pagato spesso con la vita, era stato il loro modo di essere “resistenti senz’armi”. E in questa “resistenza senz’armi” (che è anche il titolo di un volume rievocativo di Alessandro Natta) gli internati militari venivano a essere idealmente fratelli di chi resisteva con le armi in pugno contro tedeschi e fascisti. Addirittura, poi, li si rimproverava di aver partecipato alle guerre del Duce, stando dalla parte dell’Asse, fino all’8 settembre 1943, e poi di non aver saputo opporre una valida resistenza ai tedeschi, ma di aver consegnato loro le caserme, i depositi e gli armamenti. Sicché, colpiti da queste accuse frutto di pregiudizio e ignoranza, mortificati ancora di più dall’essere il valore del loro sacrificio misconosciuto nella stessa patria, gli ex IMI si chiusero spesso in un rassegnato e rancoroso silenzio, rimuovendo da sé la memoria dei giorni del Lager ed evitando il più possibile di parlarne, perfino in famiglia.

Di sussidi e risarcimenti pubblici per i danni sofferti, neppure a parlarne. Scrive Ricciotti Lazzero ancora nel 1996, nel suo volume Gli schiavi di Hitler (nell’Avvertenza, p. XII): “Al loro ritorno i nostri sopravvissuti ai campi della morte non hanno trovato una patria riconoscente ad accoglierli, ma sono stati costretti addirittura a mendicare il pane, sono stati dimenticati, perfino accusati di non aver partecipato alla lotta per la liberazione. Nelle scuole, in genere, non si parla di loro.” Ma, per evidenziare l’ingiustizia di cui troppo a lungo sono stati vittime in patria gli ex internati militari, facciamo nostra questa riflessione di Claudio Sommaruga a proposito dell’ “altra resistenza”, che rovescia ipoteticamente la prospettiva storica in senso “controfattuale” (Sommaruga 2007, p. 11): “Ma allora gli italiani non avevano capito nulla del perché e del duro prezzo dell’ “altra resistenza”! E se quella marea di 700.000 “NO!” fosse stata invece di 700.000 “SI” dando, fin dall’8 settembre, il sostegno politico e militare a Hitler e a Mussolini, quanti sarebbero stati i partigiani, con quali armi, addestrati da chi e con quali prospettive? Gli Alleati avrebbero vinto lo stesso la guerra, ma che storia si sarebbe scritta con un’avanzata alleata rallentata, dando per esempio fiato ai tedeschi nella corsa alle armi missilistiche e atomiche?” Una prospettiva da brividi, che per fortuna non si è realizzata.

Sul ritorno dei prigionieri italiani in Germania vd. anche Il ritorno dai Lager, a cura di Pietro Vaenti (relazioni presentate al convegno Il ritorno. Partigiani, internati politici e razziali, tenutosi a Cesena il 20-21 ottobre 1995 e promosso dall’Istituto Storico della Resistenza di Cesena-Forlì, ANPI, FIAP e FIVL), Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena 1996 (in particolare vd. gli articoli di Vittorio Giuntella e Massimo Sani).

A noi però piace pensare che la naturale gioia del ritorno in patria, alla sua casa e ai suoi cari, di Ugo d’Ormea non sia stata guastata da dolori, amarezze e delusioni. E per rappresentare la comune esperienza di tanti reduci dalla deportazione, non avendo ulteriori notizie al riguardo e auspicando che anche Ugo d’Ormea abbia potuto godere di altrettanti gioiosi momenti, lasciamo il compito di riferire il ritorno al soldato Orazio Leonardi, così come lo narra nel memoriale Sandbostel 1943. Anch’io ho detto “no” (Leonardi 20122, p. 105): “Raggiunte le prime case del paese (N.B.: Ronzone, in provincia di Trento), non sapendo dove andare, chiedo a una signora informazioni per raggiungere casa mia. Questa, comprendendo chi sono, mi fa salire in casa chiamandomi per nome, raccontandomi di quanto hanno parlato di me con mia mamma. È meglio che vada lei ad avvisare del mio arrivo. Dalla finestra vedo mio padre, Renata con la piccola Mara in braccio, che corrono lungo il sentiero. Un tumulto di gioia mi riempie il cuore, presto sarò tra le loro braccia. Dopo due anni, si sta ripetendo l’abbraccio che sarà questa volta di gioia e di felicità. Stringo mio padre. Un nodo mi chiude la gola, parlano solo le lacrime che bagnano i volti, non riesco a spiccicare parola, abbraccio le mie sorelle. Il nodo si scioglie dopo un pianto liberatorio, dopodiché corriamo tutti insieme verso casa, dove mi attende la mamma. Volo sui gradini della casa, la porta è aperta, mamma è immobile nel centro della stanza con le lacrime, che le rigano il viso. L’abbraccio, la alzo da terra e mi metto a girare in tondo ridendo e piangendo. Forse una gioia così grande non la proverò mai più nella mia vita.”

Ugo d’Ormea, Il mio diario di prigionia, “Per far più lieti i tristi giorni” 1943-1945 (trascrizione e commento di Mario Carini) in (a cura di) Aldo d’Ormea e Mario Carini, L’internamento dei militari italiani nei lager del Terzo Reich. 1943-1945, Atti del Convegno presso la Sala del Patrimonium di Sutri via di Porta Vecchia 79, Sutri (VT), Sabato 28 gennaio 2017 – Interventi dei Proff. Enzo Orlanducci, Luciano Zani, Mario Carini – Tipolito Istituto Salesiano Pio XI, Roma 2017

C’è un prima e un dopo l’8 settembre per la storia dell’Italia e per la storia dei militari del Regio Esercito italiano.

L’esperienza della prigionia di guerra viene vissuta nel corso del secondo conflitto mondiale da circa 1.400.000 soldati italiani535, distinti tra Prisoners of War (POWs) <536 – prigionieri degli Alleati – e “Internati Militari Italiani” – internati nei lager del Terzo Reich tedesco tra il 1943 e il 1945: «Di questo milione e quattrocentomila soldati possiamo stabilire che circa 600.000 hanno vissuto l’esperienza della prigionia di guerra degli Alleati prima dell’8 settembre 1943, nel senso che sono stati fatti prigionieri prima. Poi la prigionia continuerà anche dopo l’8 settembre <537».

Fino all’Armistizio, quella dei militari italiani è una storia che può rientrare nelle normali dinamiche di una guerra.

Nel Febbraio del 1943, la VI Armata tedesca, dopo 70 giorni di assedio, si ritirò, assegnando così la vittoria della Battaglia di Stalingrado ai russi. L’offensiva, iniziata il 19 novembre 1942, aveva travolto successivamente la III Armata romena, la IV Armata tedesca e l’VIII Armata italiana: l’ARMIR.

[…] Con l’8 settembre 1943, tedeschi e italiani divennero di fatto nemici. In pochi giorni le truppe di Hitler annientarono l’esercito italiano sbandato e senza direttive, disarmando e catturando i soldati italiani: 430.000 uomini nei Balcani, 58.000 in Francia, 321.000 in Italia. Se aggiungiamo i 700.000 militari catturati dagli Alleati prima del 1943, arriviamo a 1.500.000 prigionieri. Tenendo conto che l’esercito italiano era composto da due milioni di uomini, esso venne letteralmente sgominato <544.

In realtà l’armistizio italiano venne firmato in gran segreto nel tardo pomeriggio del 3 settembre, sotto una tenda militare in un uliveto nella zona di Cassibile, in provincia di Siracusa. «Le condizioni dell’Armistizio vengono presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate, il quale agisce per delega dei governi degli Stati Uniti, Gran Bretagna e nell’interesse delle Nazioni Unite e sono accettate dal maresciallo Pietro Badoglio, capo del governo italiano <545».

[…] Due milioni e mezzo di soldati, in Italia e all’estero, erano stati abbandonati a loro stessi.

Se per i POWs, che già stavano vivendo una guerra disarmata, l’8 settembre segnò una nuova modalità di relazione tra detentori e prigionieri, accompagnata dall’auspicio di un imminente ritorno a casa, vissuto anche con fatica in alcuni casi, da parte di chi era detenuto già da uno o due anni in un campo di prigionia alleato distante migliaia di chilometri da casa, per chi era impegnato al fronte l’8 settembre fu un “trauma” che segnò ineluttabilmente l’esperienza di guerra <551. Così considera questa data, divenuta struttura permanente delle autorappresentazioni storiche e del linguaggio comune, Mario Isnenghi <552: «La seconda guerra mondiale non comincia l’Otto settembre, ma nelle riformulazioni della memoria è quasi come se accadesse <553».

Come ben sottolinea Erika Lorenzon <554: «Per i militari ancora impegnati nei vari fronti, l’esperienza bellica passò inevitabilmente per la strettoia rappresentata da questo evento. Il suo significato acquistò dunque una molteplice accezione: se in prima istanza venne letto da molti secondo la triade firma – fine della guerra – ritorno a casa, a seguire si impose l’analisi dei contenuti del proclama ed in particolare della sua frase conclusiva <555 che indussero “al pensiero di una catastrofe di vastissima importanza <556”».

[…] Analoga sorte toccò alle vicende degli Internati Militari Italiani i quali, attraverso la loro scelta, hanno compiuto una resistenza “passiva”, ma non meno importante, che è stata definita «l’altra resistenza», dal titolo del libro scritto dal reduce Alessandro Natta <566, che per primo ha usato quest’etichetta per definire l’esperienza degli IMI. Quella dei militari italiani deportati nei campi di prigionia del Terzo Reich è una storia sommersa, che pure coinvolse oltre seicentomila militari del Regio esercito.

Le cifre disponibili sulla situazione del Regio esercito dopo l’8 settembre 1943 ci dicono che: «All’indomani dell’armistizio i tedeschi disarmano in poco tempo circa 1.007.000 militari italiani. Di questi circa 197.000 scampano alla deportazione dandosi alla fuga o grazie agli accordi presi al momento della capitolazione di Roma, mentre i rimanenti 810.000 circa (di cui 59.000 catturati in Francia, 321.000 in Italia e 430.000 nei Balcani), vengono messi di fronte alla scelta tra adesione e prigionia nei lager in Germania e nei territori occupati (Austria, Cecoslovacchia, Polonia, Francia, Ucraina e Bielorussia) […]. Entro la primavera del 1944, circa 197.000 uomini (il 24% del totale) si dichiarano disponibili a prestare servizio per la Germania o aderiscono alla Rsi, direttamente sul campo o dopo l’arrivo nei lager. In totale, quindi, un numero compreso tra 600 e 650.000 militari […] rifiuta di continuare a combattere per il nazismo e il fascismo e resta nei campi di prigionia e di lavoro coatto con la qualifica di Imi […] <567».

[NOTE]

536 Di seguito si userà la dicitura “POWs” per indicare i Prisoners of War.

537 Ibidem.

544 PASCALE S. (a cura di), Fiori del Lager. Antologia di Internati Militari Italiani, CIESSE Edizioni,

giugno 2019, p.22.

545 Cfr. Condizioni “corto” Armistizio, «firmato a Cassibile il 3 settembre 1943 dal generale D.D. Eisenhower, comandante in campo alleato e dal generale G. Castellano per il maresciallo Badoglio». Il testo è disponibile sul sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Combattenti FF.AA. Regolari Guerra di Liberazione (ANCFARGL): <http://www.combattentiliberazione.it/condizioni-breve-armistizio>.

551 La diversa percezione dell’8 settembre da parte dei prigionieri di guerra degli alleati e dei militari ancora attivi sui fronti di guerra e poi catturati dai tedeschi viene in rilievo anche dagli scritti autobiografici di questi ultimi che, nel 46% dei casi, iniziano a raccontare le vicende a partire da questa data; l’81% degli IMI, poi, nomina in modo preciso l’8 settembre, data invece tralasciata dagli ex POWs, che ne parlano nel 54% dei casi. Le percentuali sono tratte da: LORENZON E., op. cit., p. 132.

552 ISNENGHI M., La tragedia necessaria: Da Caporetto all’Otto settembre, Il Mulino, Bologna, 1999, come cit. in LORENZON E., op. cit., p. 131.

553 Lo studio di Erika Lorenzon sulla diaristica dei prigionieri e guerra e degli IMI è esemplificativa in questo senso: la memoria dell’esperienza della guerra in molti casi inizia proprio l’8 settembre: su un totale di 211 testi, ben 42 – riguardanti l’internamento dei campi di concentramento del Terzo Reich – inaugurano il racconto della guerra vissuta in questa data (o a partire dal 9 settembre). Così, LORENZON E., op. cit., pp. 131-132. Come ricorda Diego Leoni (Cfr. LEONI D., La scrittura del silenzio: Diari e memorie di soldati della prima e della seconda guerra mondiale, in Ortoleva P., Ottavia C. (a cura di), Guerra e mass media: Strumenti e modi della comunicazione in contesto bellico, Liguori, Napoli, pp. 165-173, p. 166), l’incipit dei diari, anche se scritti a posteriori, è fatto risalire nella maggior parte dei casi all’8 settembre, da cui vengono fatte scaturire le scelte successive, sia nei casi di non collaborazione, sia in quelli di cooperazione (anche se tra gli ex aderenti, il racconto autobiografico si snoda molto di più lungo l’arco dell’intera vita).

554 LORENZON E., op. cit., p. 133.

555 La questione principale era: “Chi sono gli amici? Chi i nemici?” e l’assenza di un piano organico per “reagire” a eventuali attacchi che – ormai era chiaro – sarebbero arrivati da parte tedesca. Come riporta nel suo diario Luigi Giuntini: «Ognuno dei nostri superiori, ovunque si trovi, dovrà, io temo, prendere decisioni di carattere personale, tentare di risolvere da solo e senza alcun rapporto razionale ed omogeneo con la più vasta organizzazione militare italiana per fronteggiare azioni nemiche di ogni tipo ma com’è possibile un’imprevidenza simile?». Gabrielli di Quercita G.F. I lunghi giorni della pena. Il diario di prigionia di Luigi Giuntini (settembre 1943-aprile 1945), tesi di dottorato in Storia e sociologia della modernità, Università di Pisa, anno accademico 2010-2011, come cit. in AVAGLIANO M., PALMIERI M., I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz’armi (1943-1945), Il Mulino, Bologna, 2020, p. 32.

556 «Tra i militari che in un primo momento si sono lasciati andare alla gioia, infatti, subentrano ben presto reazioni più articolate di “disorientamento, sorpresa, manifestazioni di rammarico”». Ivi, p. 31.

566 NATTA A., L’altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania, Einaudi, Torino, 1996. È significativo ricordare che il libro di Natta era stato rifiutato nel 1954 dalla casa editrice Editori Riuniti, che peraltro era vicina all’orientamento del Partito comunista Italiano, di cui Natta sarebbe diventato segretario tra il 1984 e il 1986, quale successore di Berlinguer. Il libro fu dato alle stampe e pubblicato, infatti, solo nel 1996.

567 AVAGLIANO M., PALMIERI M., I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz’armi (1943-1945), il Mulino, Bologna, 2020, pp. 13-14. Le stime sui numeri dei militari italiani dell’esercito catturati e internati dai tedeschi differiscono in realtà tra una fonte e l’altra. Sommaruga, per esempio, parla di 716.000 Imi, ai quali aggiunge 36.000 deportati civili e 9.000 deportati razziali e religiosi, 74.000 lavoratori civili e 86.000 emigrati civili, in SOMMARUGA C., Una storia affossata…, cit., p. 2. Quelle riportate nel testo sono le più verisimili, anche se non esenti da qualche approssimazione, come puntualizzano gli stessi autori.

Angela Zavan, Il caso degli Internati Militari Italiani. Una «storia delle esperienze» tra arte, memoria e diritti negati, Tesi di Laurea, Università Ca’ Foscari di Venezia, Anno Accademico 2019/2020