1.1 La “razzializzazione” della povertà

Gli anni Sessanta sono gli anni in cui – nel mezzo di una nuova prosperità economica – la povertà di parte della popolazione emerge alla coscienza degli americani come principale problema sociale, e obiettivo primario dell’intervento politico. Sono anche gli anni in cui quella povertà acquista caratteristiche ben definite: essa è fondamentalmente urbana, ed è fondamentalmente “nera”. Non che la povertà fosse totalmente sconosciuta prima, com’è ovvio: essa era certamente emersa nel corso della Grande Depressione come problema che invocava un’immediata risposta politica (quale fu il New Deal), ed era rimasta ovviamente un problema costante nel corso delle amministrazioni successive.

Tuttavia, il problema della povertà in quanto tale non costituiva, allora, il termine fondamentale del discorso politico e dell’attività di governo. Si trattava, infatti, di una povertà “eccezionale” e non “ordinaria” (vedi infra, p. 72, nota 4). Inoltre, essa non era esplicitamente connotata in termini razziali come invece accadrà nel corso degli anni Sessanta: i poveri allora “erano” soprattutto i bianchi che popolavano l’estesa regione dell’Appalachia – e, di fatto, lo stesso Johnson sceglierà il portico di una modesta baracca in Kentucky il 24 aprile 1964 per ribadire la sua intenzione di condurre una guerra incondizionata contro la povertà <54.

Dal ’64 in poi, tuttavia, come Martin Gilens (1999) ha accuratamente dimostrato, la presenza degli afro-americani nei resoconti mediatici sulla guerra alla povertà offerti dai mass media è aumentata vertiginosamente: a fronte di una ratio della popolazione afro-americana rispetto alla popolazione povera nel suo complesso tendenzialmente stabile, la percentuale di immagini raffiguranti afro-americani nei reportage sulla povertà pubblicati sui tre principali magazine americani (Times, Newsweek e U.S. News and World Report) è passata dal 27% del 1964, al 49% nel 1965, fino a toccare il 72% nel 1967 <55. Parallelamente, anche l’ipotesi della “cultura della povertà” assumeva connotazioni razziali sempre più esplicite, soprattutto nelle sue varianti più conservatrici che già anticipavano i temi che saranno propri del successivo dibattito sull’underclass (vedi dopo).

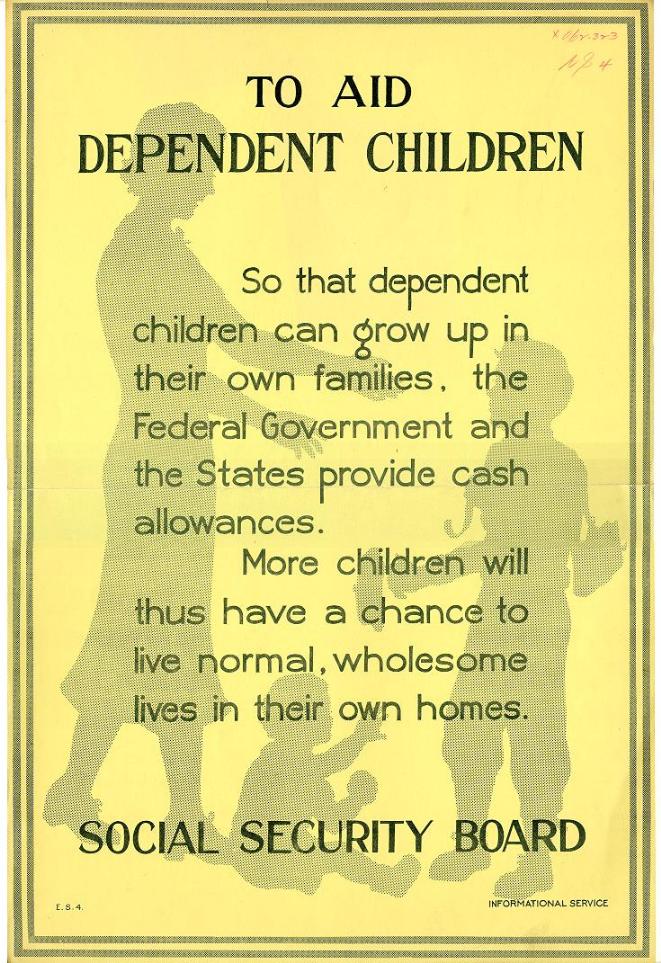

I motivi di questa progressiva razzializzazione della povertà sono molteplici, e non riconducibili a un unico fattore: anzitutto, come abbiamo già osservato, la crescente visibilità della presenza afro-americana nelle grandi città del nord, e la sua concentrazione in aree urbane di particolare fatiscenza e degrado (i quartieri “etnici” già individuati dai Chicagoans). In secondo luogo, Gilens cita la trasformazione della composizione razziale dei riceventi l’AFDC (Aid to Families with Dependent Children, ovvero l’assegno corrisposto alle madri singole per il sostentamento dei loro figli), il principale elemento del sistema di welfare istituito nel corso del New Deal, nonché la misura più criticata dagli oppositori dell’assistenza sociale, e nell’immaginario pubblico sinonimo di welfare nel suo complesso.

Se all’inizio l’ADC (come fu originariamente chiamato, nel 1936) era amministrato a livello locale, in base a regolamenti statali volti a scoraggiare o escludere con una serie di requisiti formali le richieste di una parte della popolazione afro-americana, l’aumento della copertura finanziaria offerta dal governo federale provocò una notevole espansione del programma.

Parallelamente, l’attivissima e militante National Welfare Rights Organization condusse, a partire dal 1966, una serie di fruttuose campagne volte a incoraggiare le richieste di assistenza sociale e a promuovere l’idea dell’accesso al welfare come diritto, in particolare presso le donne povere afro-americane. Di conseguenza, tra il 1936 e il 1973 la percentuale degli afroamericani tra gli assistiti dell’AFDC passò dal 14% al 46%. Come vedremo, proprio questo aumento costituì una delle cause di maggiore indignazione nei confronti del sistema, e di identificazione della causa ultima della povertà afro-americana nella welfare dependency [dipendenza dal welfare] subita, e tramandata, dalle donne nere.

Infine (ma l’elenco potrebbe ovviamente essere molto più lungo), tra le cause della razzializzazione della povertà va menzionata la crescente influenza politica del Civil Rights Movement e il suo progressivo spostamento, a partire dal Civil Rights Act del 1965 (ovvero, una volta sancito il divieto della segregazione razziale nelle scuole, negli ambienti pubblici e nei luoghi di lavoro), dalle questioni dell’eguaglianza formale nel Sud al problema della diseguaglianza economica nel Nord.

In questa “seconda fase” della sua storia, il Civil Rights Movement – e lo stesso Martin Luther King, Jr. – farà esplicitamente della povertà afroamericana il fulcro della propria militanza politica, alimentando una maggiore consapevolezza del problema (nonché una sempre maggiore preoccupazione) da parte del resto della popolazione.

Infine, i riots esplosi nel 1964 e 1965 nei ghetti di molte delle principali città americane porteranno a compimento, nel discorso politico dominante, la graduale sovrapposizione tra povertà, appartenenza razziale, e comportamento patologico o criminale.

E tuttavia, dicevamo, per quanto questo processo abbia avuto inizio in modo così esplicito a partire dagli anni Sessanta, e benché allora la presenza della povertà in America sia sembrata a molti una sgradevole e inattesa scoperta, i problemi che questa nuova questione sociale chiamava ad affrontare non erano nuovi, né totalmente nuovi furono i termini usati per descriverli o le pratiche invocate per governarli.

Come diversi autori hanno mostrato (Matza, 1966; Katz, 1989; Gans, 1995; O’Connor, 2001) esiste una fondamentale continuità tra i diversi modi impiegati nel corso della storia americana per identificare una parte della popolazione – i poveri, appunto – come oggetto di analisi e di governo. Più precisamente, esiste una certa continuità tra i vari discorsi che storicamente hanno identificato all’interno della popolazione povera un “nucleo irriducibile” la cui condizione sarebbe attribuibile non alla mancanza di lavoro, o all’impossibilità di lavorare (per esempio, a causa di una disabilità fisica), ma a una cattiva volontà, alla corruzione dei costumi e alla mancanza di disciplina. Si tratta dei poveri immeritevoli: e le diverse forme di governo di quella povertà – dalla carità privata, alle poorhouses, al welfare state – saranno chiamate a intervenire proprio su questa immeritevolezza, per trasformarla o per punirla.

Il problema, insomma, delle politiche sulla povertà non sarà tanto la povertà, ma il pauperismo, e i discorsi impiegati per descrivere e legittimare quelle pratiche costituiscono altrettanti modi di definire una soglia tra

meritevolezza e immeritevolezza, tra difficoltà economica oggettiva e irresponsabilità morale soggettiva – nonché, di conseguenza, i limiti e le possibilità dell’intervento politico.

[NOTE]

54 Nel corso delle recenti primarie presidenziali, McCain ha simbolicamente ripercorso le tracce di Johnson e ha visitato nuovamente quella casa (cfr. New York Times, 24 aprile 2008). Come vedremo nell’ultimo capitolo, New Orleans si è nel frattempo aggiunta tra i luoghi-simbolo del rinnovato sforzo governativo in materia di governo della povertà.

55 Cfr. Gilens, 1999, in particolare il grafico a p. 114

Stefania De Petris, Il governo del disastro. Katrina e il discorso su povertà e responsabilità negli Stati Uniti, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, 2009