1.2 La “moralizzazione” della povertà: povertà e pauperismo (ovvero, meglio sfruttati che assistiti)

Il discorso di Johnson riportato sopra, o l’affermazione di Galbraith circa l’“intrattabilità” del problema della povertà in termini puramente economici, fanno esattamente riferimento a una dimensione ulteriore della povertà – culturale, o meglio ancora, morale – che corrisponde a ciò che è stato storicamente indicato con il termine pauperismo. La decisione di Johnson di affrontare il problema della povertà non solo attraverso misure economiche di redistribuzione del reddito, ma attraverso un capillare apparato di intervento nel sociale che aiutasse i poveri a “uscire dalla trappola della povertà” esprime la volontà di intervenire proprio su questa dimensione culturale, comportamentale e morale della povertà.

Nel descrivere il rapporto tra povertà e pauperismo, Katz cita un sermone tenuto dal Reverendo Charles Burroughs in una poorhouse del New Hampshire nel 1834: “In speaking of poverty, let us never forget that there is a distinction between this and pauperism. The former is an unavoidable evil, to which many are brought from necessity, and in the wise and gracious Providence of God. It is the result, not of our faults, but of our misfortunes […] Pauperism is the consequence of willful error, of shameful indolence, of vicious habitus. It is a misery of human creation, the pernicious work of man, the lamentable consequence of bad principles and morals” (cit. in Katz, 1989, p. 13).

Se la povertà è naturale e “inevitabile”, il pauperismo segnalerebbe invece «una serie di diverse forme di condotta» (Procacci, 1991, p. 160) che sarebbe necessario governare, al fine di riarmonizzarle all’interno del corpo sociale, o per contenerne l’intrinseca pericolosità.

Ovviamente, esistono diversi modi di governare la povertà, e alcune delle posizioni in conflitto viste sopra rimandano proprio a queste diverse opzioni: la war on poverty costituisce una strategia di intervento orientata alla riabilitazione e alla reintegrazione dei poveri nel corpo sociale, e al contenimento del conflitto e della disuguaglianza attraverso strumenti di “ammortizzazione” politica ed economica.

Gli sviluppi successivi del welfare americano, fino alla sua abolizione di fatto da parte di Clinton nel 1996, segnalano piuttosto il progressivo slittamento verso una soluzione più punitiva, orientata maggiormente al contenimento (anche nel senso molto concreto di reclusione) degli “irriducibili”. In ogni caso, però, entrambi i discorsi si rivolgono a una medesima trasgressione (morale) delle regole della convivenza sociale; il discorso sulla povertà opera come una forma di controllo sociale, nel senso indicato nel capitolo precedente, nella misura in cui definisce le qualità che l’individuo deve possedere (o coltivare) per partecipare in modo regolare e soddisfacente allo scambio sociale (che era già in quell’ipotesi, e lo è in modo ancor più esplicito in questo caso, partecipazione allo scambio economico).

Riassumendo, quindi, il pauperismo è anzitutto un comportamento antisociale, nella misura in cui vìola le norme della convivenza sociale; il discorso sulla povertà è un discorso volto a riaffermare quelle norme, e a tracciare il confine tra povertà e pauperismo, tra deservingness e undeservingness.

Come scrive Matza (1966), infatti, il pauperismo non è un dato “naturale”; esso, al contrario, è il risultato di una «purposive social action», di un processo di pauperizzazione così incerto e faticoso che solo una minoranza di persone vi resteranno intrappolate. Sostiene infatti Matza, in stridente contrasto con molti dei suoi contemporanei, che tale processo – «le forze della degradazione e della demoralizzazione» – deve sempre scontrarsi con «le forze stabilizzatrici e moralizzatrici della famiglia, della religione e della solidarietà dei gruppi primari» (p. 334). Nella tradizione della Scuola di Chicago, Matza considera questo processo soprattutto nella sua dimensione ecologica. Il processo di pauperizzazione costituirebbe anzitutto l’esito delle particolari dinamiche della successione etnica nei diversi quartieri della città: i paupers sarebbero inizialmente gli immigrati giunti in massa da paesi lontani (in particolare, nel suo esempio, gli irlandesi), e sarebbero poi il “residuo” lasciato indietro dalle progressive ondate di emigrazione dai quartieri degradati in direzione dei quartieri (e dello stile di vita) della classe media. Si tratterebbe di una minoranza, appunto, nella misura in cui – da perfetto Chicagoan – Matza ritiene che «their [the new immigrants’] collective destiny is eventually to enter reputable society» (p. 323).

L’interpretazione di Matza è particolarmente utile a cogliere la dimensione propriamente spaziale di questi processi, e in effetti nello stesso dibattito sulla “cultura della povertà” il quartiere di residenza (lo slum, il ghetto) costituisce un’evidente riprova, se non una diretta determinante, dell’undeservingness di alcuni poveri (e questo a maggior ragione in seguito allo scoppio dei riots): come vedremo, il mancato desiderio (ipotetico) di uscire dal ghetto e di migliorare la propria condizione sarà considerato da più parti la chiara testimonianza di un’incapacità di autogoverno responsabile. Così, alla dimensione propriamente spaziale ed ecologica si aggiunge una dimensione discorsiva e di governo che definisce e regola l’effettivo spettro di “opportunità” offerto, o riconosciuto, ai poveri.

In termini generali, si può dire che la distinzione tra poveri industriosi, oziosi e inabili al lavoro (cfr. Dean, 1992) presieda alla realizzazione di diverse modalità di governo: agli industriosi andrà offerto lavoro, gli oziosi dovranno essere puniti o riabilitati, gli inabili riceveranno assistenza (relief).

La distinzione morale tra deserving e undeserving poor, quindi, indica non solo su quali soggetti l’attività di governo debba “investire” (come dovrebbe essere chiaro, infatti, è anche se non soprattutto a questi ultimi che le politiche sulla povertà si rivolgono), ma traccia anche i confini oltre i quali l’assistenza pubblica (il relief) non deve spingersi, pena il rischio di alimentare proprio quell’undeservingness che trova nell’oziosità, nell’inattività, nella deresponsabilizzazione individuale la propria cifra fondamentale.

In altri termini, il discorso sulla povertà esprime anche una peculiare razionalità di governo del sociale, il cui principio fondamentale ha trovato una prima espressione concreta e un fondamentale modello nella grande riforma delle pratiche di relief realizzata dalle Poor Laws britanniche del 1834. Nel rapporto elaborato dai Poor Laws Commissioners, tale principio – noto come less eligibility – fu descritto come segue: “The first and most essential of all conditions, a principle which we find universally admitted, even by those whose practice is at variance with it, is that [the relief’s recipient] situation on the whole shall not be made really or apparently so eligible [i.e., desirable] as the situation of the independent laborer of the lower class” (cit. in Piven, Cloward, 1971, p. 35).

Gli estensori del rapporto stavano chiaramente sviluppando un’intuizione avanzata da Bentham. Il filosofo utilitarista aveva infatti scritto, con straordinaria chiarezza: “If the condition of persons maintained without property by the labour of others were rendered more eligible than that of persons maintained by their own labour then […] individuals destitute of property would be continually withdrawing themselves from the class of persons maintained by their own labour, to the class of persons maintained by the labour of others: and the sort of idleness, which at present time is more or less confined to persons of independent fortune, would thus extend itself sooner or later to every individual […] till at last there would be nobody left to labour at all for anybody […] [P]ublic provision should appear less eligible to him [the relief’s recipient] than the provision resulting from his own labour” (cit. in Dean, 1992, pp. 239-40).

La less eligibility, questa sorta di “regola aurea” degli sviluppi del welfare, insegna quindi che l’assistenza pubblica non deve mai offrire ai suoi riceventi condizioni di vita preferibili rispetto a quelle sperimentate dal più basso strato sociale dei lavoratori poveri. Meglio sfruttati che assistiti, insomma: l’individuo deve sempre essere portato a “scegliere” di attivarsi autonomamente, accettando qualunque lavoro (e salario) sia disponibile, piuttosto che affidarsi passivamente all’intervento dello stato e diventare “dipendente” dalla generosità pubblica.

In quanto razionalità di governo del sociale, la less eligibility non si riferisce esclusivamente alle misure di welfare: essa, per esempio, presiede anche al funzionamento del sistema penale, come suggerito da Rusche e Kirchheimer (1939). Secondo questa prospettiva, le condizioni di vita offerte dal carcere non devono mai essere preferibili a quelle disponibili al più basso strato sociale in libertà – perché se così fosse, l’individuo preferirebbe delinquere (e

rischiare la galera) piuttosto che accontentarsi delle possibilità di guadagno lecito offerte allo strato più basso della forza lavoro (in questo senso, meglio sfruttati che puniti).

E soprattutto, quindi, il principio della less eligibility si rivolge non solo agli individui oggetto del governo, ma segnala anche un limite interno alla stessa razionalità di governo del sociale: le possibilità di riforma del sistema di assistenza (o di punizione) pubblica, infatti, non possono mai spingersi oltre una certa soglia, varcata la quale i soggetti semplicemente smetteranno di partecipare ordinatamente allo scambio sociale – lavorando, e astenendosi dal delinquere – per assumere una condotta antisociale, dipendente e parassitaria, se non apertamente deviante.

Questo spiegavano, da una prospettiva materialista, Rusche e Kirchheimer a quanti ritenevano che la progressiva “umanizzazione” delle pene rispondesse a un generale processo di civilizzazione, aperto a una riformabilità in linea di principio indefinita e illimitata; e questo rispondeva Bentham, sostenendo l’istituzione delle workhouses, a quanti confidavano piuttosto nell’assistenza pubblica e nella carità istituzionalizzata.

Sappiamo da Foucault che queste trasformazioni – il passaggio dalla tortura alla prigione, o l’istituzione di un sistema pubblico di welfare – rispondono a diverse esigenze del governo della popolazione, al passaggio da un potere che distrugge o “fa morire” il corpo a un potere che lo valorizza, lo trasforma, lo rende produttivo e quindi lo “fa vivere”.

La less eligibility segnala esattamente i possibili margini di oscillazione di una razionalità di governo liberale che regola l’individuo e “conduce la sua condotta” in modo che sia funzionale alle esigenze (economiche, in senso lato) del corpo sociale. Essa segnala le condizioni esterne che il governo deve creare – e, ancora una volta, i loro limiti – affinché l’individuo sia portato a collaborare in maniera responsabile agli scambi richiesti da un’economia di tipo liberale.

In questo senso, le diverse opzioni espresse all’interno del dibattito sul welfare – anche all’interno della war on poverty qui in discussione – segnalano i diversi posizionamenti lungo lo spettro delle attività di governo coerenti con il rispetto di questo principio fondamentale: e con questo non voglio dire che tali differenze siano veniali. Al contrario, e con tutte le sue ambiguità, il grande sforzo riformista contenuto nell’ideale johnsoniano della Great Society – il primo grande esperimento di espansione dello stato sociale americano dopo il New Deal, e l’ultimo fino ai nostri giorni – ha effettivamente espresso una volontà di trasformazione del sociale in senso progressista e democratico. Contrariamente a quanto diranno molti conservatori, la war on poverty ha funzionato: essa ha ridotto il tasso di povertà della popolazione americana dal 22% al 13%, ha istituito un programma di assicurazione sanitaria per gli anziani e gli indigenti tuttora in vigore, e ha permesso a molte persone di partecipare attivamente all’organizzazione delle attività nel proprio quartiere e di acquisire competenze (soprattutto educative) di cui erano prive <56.

Esiste una differenza enorme tra la soluzione proposta negli anni Sessanta e quelle adottate negli anni successivi, ma quello che vorrei sottolineare è che ciascuna di queste ha dovuto misurarsi con il problema della less eligibility: così, quando i governi conservatori – soprattutto da Reagan in poi – argomenteranno a favore del progressivo smantellamento del sistema costruito a partire dal New Deal e sviluppato da Johnson, la loro motivazione sarà proprio che i benefici offerti dalla guerra alla povertà sarebbero stati tali da scoraggiare l’iniziativa individuale, e da “premiare” atteggiamenti di passività e dipendenza da parte dei poveri nei confronti della “manna” pubblica.

Il fatto che la guerra alla povertà di Johnson sia stata attaccata, per così dire, da destra e da sinistra, da chi sostiene che abbia fatto troppo e da chi sostiene che abbia fatto troppo poco, traduce a mio parere l’ambiguità del discorso sulla povertà che ha accompagnato questi sviluppi, e il carattere mobile e artificiale (cioè, costruito attraverso una «purposive social action», come vuole Matza) della soglia tra meritevolezza e immeritevolezza individuale.

1.3 Welfare state e disastro: povertà “eccezionale” e povertà “ordinaria”

Riaccostandoci più esplicitamente al nostro tema, è interessante notare come questo problema sia stato oggetto di discussione sin dalle origini del welfare state americano, e proprio in relazione alla questione dei disastri naturali. In una brillante serie di articoli (1998; 1999; 2005), Michele Landis Dauber ha mostrato come, lungi dal costituirne un mero epifenomeno, le modalità di assistenza sociale in caso di disastro abbiano rappresentato al contrario l’incubatore di quello che diventerà molti anni dopo un compiuto sistema di sicurezza sociale.

In particolare, «l’origine del welfare state americano è da rintracciare nelle narrative su colpa [blame] e destino che emersero originariamente nelle discussioni del diciottesimo secolo e degli inizi del diciannovesimo a proposito del disaster relief» (1998, p. 970).

Secondo Dauber, infatti, lo stato sociale americano non nascerebbe con il New Deal, né con il sistema delle pensioni sociali adottate in seguito alla guerra civile, come autorevolmente suggerito da Theda Skocpol in quello che è uno studio ormai classico sull’argomento (1992). Esso avrebbe origini ben più remote, a datare almeno dal 1794, quando le conseguenze della Whiskey Rebellion in Pennsylvania (una sommossa scoppiata in seguito all’introduzione di una tassa sul liquore, che causò una notevole distruzione di proprietà) stimolarono il primo ampio dibattito sulle modalità e i limiti dell’intervento federale di soccorso e compensazione. I successivi dibattiti relativi agli incendi di Savannah, Georgia, 1796, e di Alexandria, Virginia, del 1827, costituiscono ulteriori sviluppi di un discorso che condensò questioni di straordinaria importanza per la neonata nazione americana – i limiti dell’intervento federale, la meritevolezza dei suoi destinatari, l’opportunità della socializzazione dei rischi (per usare una terminologia più recente).

La questione dell’assistenza in caso di disastro sollevava infatti la scottante questione dei margini di intervento dell’autorità federale, una questione che animò i dibattiti tra federalisti e antifederalisti in occasione della ratifica della Costituzione […]

56 Per una bella discussione sul lascito della war on poverty a 40 anni di distanza, si può ascoltare il forum trasmesso dalla rete pubblica nazionale (NPR) il 7 gennaio 2004 e disponibile a questo indirizzo:

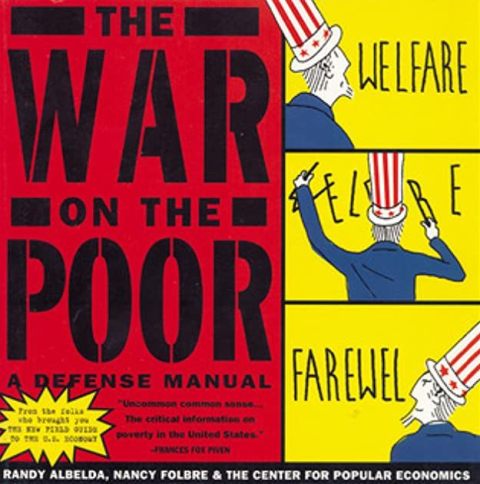

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1587522. Si veda anche il pungente e “militante” The War on the Poor. A Defense Manual, a cura di Abelda, Folbre e del Center for Popular Economics (1996).

Stefania De Petris, Il governo del disastro. Katrina e il discorso su povertà e responsabilità negli Stati Uniti, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, 2009