Vorrei ricordare preventivamente la preistoria del processo [n.d.r.: sui crimini compiuti alla Risiera San Sabba di Trieste] e la storia molto complessa della sua gestazione. Nelle pagine di memorie curate da Mariuccia Salvati ne parlo relativamente a lungo. Ma ci sono aspetti su cui non mi sono mai soffermato e sulle quali vale la pena di riflettere, perché il processo ha rappresentato non soltanto per Trieste ma, a mio avviso, per il paese intero un pezzo di storia che vale la pena di sottrarre all’oblio.

Anzitutto si trattava del primo processo che veniva istruito in Italia dopo i primissimi processi per i crimini militari celebrati nell’immediato dopoguerra e in presenza degli alleati. Quindi, quando si apre il processo – nel 1976 -, alle spalle ci sono quasi tre decenni di vuoto, di silenzio, rispetto alla problematica dei primi procedimenti giudiziari. L’istruttoria del processo fu fortemente voluta dall’Istituto per la storia della Resistenza di Trieste, per varie ragioni: qui è presente il direttore dell’Istituto Sergio Zucca che credo conosca questa storia almeno tanto quanto la conosco io, perché l’ha vissuta in prima persona.

L’istruttoria fu un’iniziativa processuale partita dall’Istituto di Trieste, che cercava in tal modo di ‘imporre’ – se così si può dire – finalmente una verità in merito agli orrendi crimini che erano accaduti nell’area del Litorale Adriatico tra il 1943 e la Liberazione del 1945. L’istruttoria fu promossa da un giudice solitario, tanto che credo tuttora non sia ben chiaro per quale ragione quest’uomo si è incaponito nell’iniziativa di un’istruttoria complicata,

certamente non gradita all’opinione pubblica locale e per certi versi, probabilmente, non gradita, allora, neppure al governo che c’era in Italia. Forse, rispetto all’ambiente locale, gli era sembrato necessario arrivare a portare alla sbarra i pochi responsabili superstiti per contribuire a fare luce su ciò che era successo non tanto da un punto di vista strettamente giuridico, quanto invece sul piano storico.

Quello triestino – è opportuno ricordarlo – era un contesto in cui le contrapposizioni di carattere nazionale avevano largamente deformato tutto il quadro dei possibili comportamenti. Perché? Perché da parte dell’ambiente nazionale italiano non si voleva riaprire la questione dei crimini commessi tra il ’43 e il ’45: e questo perché non si voleva riaprire la discussione, non tanto sulla deportazione degli ebrei, ma sul collaborazionismo.

Le deportazioni della Risiera non riguardano infatti solo la deportazione degli ebrei; riguardano le deportazioni di partigiani, o comunque di membri delle comunità slovena e croata, di antifascisti sloveni e croati, di antifascisti italiani: le ‘componenti’ delle vittime della Risiera erano estremamente varie.

Portare alla sbarra i responsabili delle atrocità significava prima di tutto riaprire la ferita o la polemica sul collaborazionismo. In secondo luogo, significava riproporre un campo delle vittime che andava al di là dei conflitti nazionali e confessionali. Tutto questo, credetemi, nell’ambiente di Trieste, della Trieste di allora, non era affatto facile. Per cui, da questo punto di vista, va dato atto al giudice istruttore Serbo di avere avuto il coraggio o, a seconda dei punti di vista, la tenacia di realizzare questa iniziativa.

Sono state fatte varie ipotesi sul perché quest’uomo si è imbarcato in questa impresa. È stato detto per esibizionismo. Può anche darsi! Per amore della giustizia e della verità: su questo io avrei qualche dubbio, perché sono stato a lungo interrogato nella fase istruttoria come testimone-storico. Fu, quella, una esperienza interessante, tanto più che credo fosse il primo processo di questa natura in Italia che introduceva la figura del testimone-storico, a differenza di quel che era accaduto nella Germania federale, dove molta parte, la prima parte, nella giurisprudenza sul nazionalsocialismo, fu orientata dai famosi Gutachten, cioè dai pareri, dalle consulenze che l’Institut für Zeitgeschichte di Monaco predispose per la celebrazione dei processi contro i responsabili nazisti allorché la competenza su questi processi passò dalle corti alleate alle corti tedesche. Quindi in Germania c’era una qualche tradizione di rapporto – possiamo dire – tra storici e giustizia. Questo in Italia, per quanto so, non era mai avvenuto.

Quest’uomo mi interroga ripetutamente, e nel corso degli interrogatori avvengono fatti un po’ anomali. In primo luogo il giudice istruttore mi dice che lui non verbalizzerà le mie risposte. Bisogna chiedersi le ragioni di questa decisione. Io credo che ciò avvenisse per due ragioni, abbastanza sintomatiche di quella che era allora l’aria che si respirava a Trieste. Anzitutto egli decide di non verbalizzare perché io gli contesto una serie di incompetenze, non di carattere giuridico, ma – per così dire – storiche. Costui infatti non sapeva assolutamente nulla di quelle che erano state le pratiche di amministrazione della giustizia da parte degli alleati e da parte della giustizia tedesca a iniziare dal ’56. Ormai, dunque, erano quasi venti anni che la giustizia tedesca lavorava in questi settori. Ma, della prassi, della organizzazione, del modo di operare della giustizia tedesca egli non sapeva assolutamente nulla.

Non sapeva assolutamente nulla del processo di Norimberga e io mi chiedevo come pretendesse di fare un processo del genere senza sapere nulla di quel processo che era all’origine di una giurisprudenza che poteva costituire una prima intelaiatura anche per condurre in porto il processo triestino.

In secondo luogo, bisogna tener conto della relativa ignoranza della giustizia italiana, dei responsabili italiani della giustizia, in merito a questa specie di crimini, alla tragedia e allo specifico problema nazionale di Trieste. Quando io dissi: «Guardi, signor giudice, che per fare questa istruttoria lei deve andare a Lubiana, negli archivi sloveni», dove noi storici (come altri) avevamo visto che c’erano dei documenti specifici relativi alla Risiera, lui mi rispose: «Io non andrò mai a Lubiana a consultare documentazione d’archivio».

Evidentemente – dal suo punto di vista – non era facile consultare documentazione nemica, slava. Ma quella documentazione, in cui vi erano sia elenchi di deportati sia carte sommerse dell’amministrazione tedesca, sarebbe stata molto importante ai fini del processo.

Questo dà un indizio dei limiti entro cui si svolse la ‘ricerca della verità’.

Però la Corte di Assise di Trieste, anche per suggerimento dello stesso giudice Serbo e grazie anche alle forti pressioni che esercitavamo come Istituto della Resistenza, ammise come ‘prove’ i testi storici che si riferivano agli eventi e alle persone di cui il processo si occupava.

I testi storici ammessi furono raggruppati in modo che ce ne fossero tre italiani e tre sloveni. Quando poi si costituirono le parti civili, esse ebbero come coordinatore Umberto Terracini, il quale peraltro fece delle presenze abbastanza fugaci, e di fatto coprì la parte civile più con l’autorità del suo nome che con una presenza costante nel processo. La parte civile era molto numerosa, perché rappresentava da una parte la comunità ebraica, dall’altra singole persone; c’erano poi una serie di associazioni tra cui, se non ricordo male, l’Aned (Associazione nazionale ex deportati) e la corrispondente associazione slovena, che erano autorizzate a intervenire in rappresentanza di

determinate categorie di vittime.

Non fu facile concordare una linea di difesa comune, perché una parte delle vittime italiane aderiva di malavoglia all’ipotesi di trovarsi in un medesimo collegio di parte civile con i rappresentanti delle vittime slovene e croate. Quindi, diciamo, una prima difficoltà del processo furono le tensioni che lo attraversavano. Una parte delle vittime propendeva a evitare, diciamo, di essere accomunata in un’unica piattaforma in un processo di questa natura; si voleva cioè evitare a ogni costo che ci fosse una piattaforma unica che assimilasse le posizioni degli italiani e delle vittime slave.

Per cui da una parte si accentuavano gli aspetti della rapina patrimoniale, che era stata realizzata dai nazisti e dai collaboratori dei nazisti, dall’altra si puntava invece al riconoscimento del processo come eccidio di Stato, sterminio tipicamente nazista.

Questa dicotomia ha attraversato il processo costantemente.

Per tutte queste ragioni, arrivare al dibattimento fu faticoso; e per la parte italiana credo che fra le persone che hanno cercato di rappresentare al meglio la parte civile ci siano stati l’allora segretario dell’Aned e il sottoscritto.

Entrambi avevamo preparato in vista del processo alcuni punti che potevano servire, non soltanto, in un certo senso, per unificare i punti di vista di certi componenti della parte civile, ma anche per l’orientamento del giudice. In particolare io scrissi uno studio sulla natura e sulle funzioni delle Einsatzgruppen delle SS che fu citato dalla stessa magistratura tedesca.

Quando arrivammo al dibattimento io mi sono trovato in grandi difficoltà con il presidente della Corte d’Assise, che tra parentesi era stato mio compagno d’università. Egli mi interroga su alcuni dei punti più controversi di questa vicenda e io mi trovo a doverlo contestare ripetutamente. La prima contestazione riguardò il fatto che io gli opposi che non si poteva celebrare un processo di questa natura ignorando totalmente quella che era stata la giurisprudenza relativa ai crimini nazisti da Norimberga in poi.

E qui ci fu una prima forte polemica, perché l’ignoranza di questo tipo di magistrati rispetto alla problematica della quale stavano parlando non era tollerabile.

In quel momento a Trieste esisteva un’unica copia degli atti del processo di Norimberga, di proprietà dell’Istituto di Diritto internazionale dell’Ateneo; e non potevamo prendere in prestito quei volumi perché parte di un’opera esclusa dal prestito esterno. D’altronde non si trovava chi tirasse fuori i soldi per acquistare una copia degli atti del processo di Norimberga: lo si poteva fare solo con i soldi di un benefattore, non c’era altro modo! Così io feci una donazione al locale istituto della Resistenza, in modo da poter disporre di quei materiali, fondamentali se si voleva cercare di correggere un certo tipo d’impostazione, quanto meno riduttiva.

Il processo in effetti era stato impostato in modo tale che ai responsabili della Risiera venivano contestate molto di più le rapine patrimoniali che non l’aver assassinato alcune migliaia di persone, in quanto il presidente sosteneva che le SS erano una normale banda di rapinatori, un’associazione criminale privata.

Ricordo che allora io lo interruppi scalmando: «Scusi signor presidente, ma le SS erano un organo dello Stato tedesco!»; e mi sento rispondere: «Ma lei come lo dimostra?». «Molto bene: le porto le fotocopie del materiale normativo»; per cui io ho fatto la spola, andando ripetutamente in tribunale a portare fotocopie dei provvedimenti legislativi e normativi del Terzo Reich. Anche di fronte a questi materiali, peraltro, il presidente della Corte di Assise non ebbe l’intelligenza di dire «riconosco di essere sconfitto»; si sentì colpito e credette di poter rispondere con l’arroganza.

Il secondo conflitto nasce sulla verbalizzazione: all’epoca la verbalizzazione doveva essere redatta a mano dal cancelliere del tribunale sotto dettato del presidente della Corte d’Assise. Altra mia interruzione: «Signor presidente, lei non riferisce correttamente. Quindi, a questo punto, chiedo di dettare io al cancelliere quello che deve scrivere sulla mia testimonianza». Però, il clou del conflitto col presidente della Corte fu quando io gli dissi: «Ma lei non può fare un processo di questa natura senza chiamare in causa il collaborazionismo italiano, cioè il podestà di allora, il prefetto di allora, il capo del partito fascista repubblicano di allora, i poliziotti italiani!».

Questo lo fece imbestialire, ma in realtà la sua reazione rappresentò la cartina di tornasole del legame che univa questo tipo di magistratura all’ambiente nazionalista e fascista.

Quando io gli posi il sacrosanto problema dei collaborazionisti egli esibì una tesi quanto meno singolare, dicendo: «Ma lei intende parlare della Resistenza legale?» Al che io ribattei: «La Resistenza è illegale per definizione, la Resistenza legale non esiste».

Tutto questo per dire quali furono le difficoltà di portare avanti un processo di quel tipo con approcci del genere.

La cosa peggiore, però, fu un’altra. Dopo aver interrogato me dovette interrogare un teste storico sloveno, forse il maggiore storico sloveno di questi problemi, Tone Ferenc, che arrivò a testimoniare con una valigetta di documenti.

Allora il presidente della Corte gli si rivolge dicendogli: «Consegni i documenti e se ne può andare!», e questo perché egli voleva evitare che nell’aula risuonasse la lingua slovena; e Tone Ferenc, col quale avevo ottimi rapporti anche di amicizia, mi confessò più tardi che per lui questa era stata una umiliazione terribile.

Sono elementi di questa natura che ci fanno capire quale fosse la situazione in cui operavamo. Ma altri se ne potrebbero citare: imputati italiani di primo piano non ce n’erano, se non pochi personaggi minori, che la parte civile considerava collaborazionisti; quanto agli imputati tedeschi, nessuno di loro era presente. I principali imputati tedeschi erano il comandante e il vice-comandante della Risiera. Il comandante è morto nel corso del processo, perché l’istruttoria è durata anni. Si richiese l’estradizione dell’imputato che faceva il birraio a Monaco e di altri imputati minori. Per chiedere le estradizioni la parte civile chiese le rogatorie, ma non seppe mai, e chi ne faceva parte

non ha mai saputo né sa a tutt’oggi, se tali rogatorie siano state effettivamente trasmesse in Germania, nonostante che il ministro della giustizia italiano fosse allora un esponente non dubbio dell’antifascismo storico, Egidio Reale.

Insomma, il contesto in cui si svolse il processo fu, a dir poco, tormentato.

Comunque, la stampa italiana mandò al processo un numero abbastanza elevato di giornalisti, anche bravi giornalisti, e soprattutto uno che allora fece un ottimo lavoro per «Il Giorno» e che credo si chiamasse Giampaolo Testa.

L’ultimo particolare su cui vorrei richiamare l’attenzione è che del processo non esiste alcun protocollo verbale. Gli atti del processo, che furono ricostruiti a fatica e pubblicati in due volumi dall’Aned, consistono in una serie di documenti riportati integralmente, compresa l’ordinanza di rinvio a giudizio dell’istruttoria e alcuni brandelli di testimonianze (che in genere sono cronache del processo) scelte tra le più attendibili: ma si tratta pur sempre di ricostruzioni giornalistiche. Di materiali autentici ce ne sono pochissimi in questi due volumi, frutto di una faticosissima ricostruzione messa in piedi da Adolfo Scalpelli per conto dell’Aned.

D’altronde l’atmosfera cittadina, nel corso del processo, fu caratterizzata in buona sostanza da un atteggiamento che, se non era di aperta ostilità, era certamente di non gradimento; l’opinione pubblica locale non gradiva che fossero coinvolti nelle responsabilità esponenti del nazionalismo locale: non gradiva, soprattutto, che nel corso del processo fossero stati sollevati argomenti che costituivano un nervo scoperto della città, e che attenevano appunto alla ‘collaborazione’ con le autorità civili e militari nazifasciste.

Il processo, com’è noto, finì con la condanna all’ergastolo di Oberhauser, il quale non è stato mai né raggiunto né tanto meno interrogato, e con la condanna a pochi anni di personaggi certamente minori, quali l’autista di un determinato ufficiale delle SS, o qualche interprete.

Eppure, da chi fosse composto lo staff degli italiani coinvolti nella gestione della Risiera lo sappiamo bene. Come si arrivò a individuare quei nomi? Lo si poté fare perché, con grande puntualità, la gestione tedesca aveva pagato tutti i contributi assicurativi ai dipendenti italiani, per cui all’Inps di Trieste si trovò la lista dei dipendenti registrati, attraverso la quale si ricostruì l’infrastruttura, l’apparato, di quella macchina di morte che fu la Risiera di San Sabba.

Ma oltre non si poté andare.

La vicenda – di fatto – ha finito per confermare la problematicità del rapporto tra magistratura e storici, che è stato ben lungi dal produrre tutto quello che poteva produrre, e ha piuttosto messo in luce quanto rilevanti possano essere nell’esito di un processo quelli che potremmo definire veri e propri ‘coefficienti di casualità’.

Enzo Collotti, Il processo della Risiera in Simonetta Soldani (a cura di), Enzo Collotti e l’Europa del Novecento, Firenze University Press, 2011

Mentre si inaugurava il monumento che avrebbe collocato stabilmente la Risiera nella storia della città, Emilio Raveggi, in arte Emilio Ravel, venne incaricato dalla Rai di realizzare un documentario sulla Risiera di San Sabba per il programma AZ – Un fatto come e perché. Il documentario del giornalista toscano si apriva con un’intervista a Giovanni Haimi Wachsberger, un ebreo di Fiume internato per più di un anno alla Risiera di San Sabba. “Assistiamo l’opera dei carabinieri che setacciano il vallone di Muggia” – commenta poi la voce di Ravel fuoricampo, mentre sullo schermo i sommozzatori della polizia eseguono le ricerche in mare – “La perizia giudiziaria attesterà: ‘osse umane, decine di chili’. Con le ossa, torna in superficie la verità”.

Prima ancora della sentenza definitiva, Sergio Kostoris commentava il processo di Trieste sottolineandone il fondamentale valore educativo: “Se historia est magistra vitae, il monito e l’insegnamento che ne verranno dalla sentenza, anche e soprattutto per le generazioni future, non potranno non essere fra i più efficaci e luminosi dei tempi moderni” <182.

Più cauto il giudizio di Enzo Collotti, che nel 1976 considerava il processo “un’occasione sprecata”: “Una mezza giustizia non è meglio di nessuna giustizia: è solo la riprova dell’incapacità di autonoma rigenerazione di questa società, del permanere di pericolosi equivoci e della sostanziale mancanza di coraggio civile da parte di chi è preposto ai vertici delle istituzioni”. <183

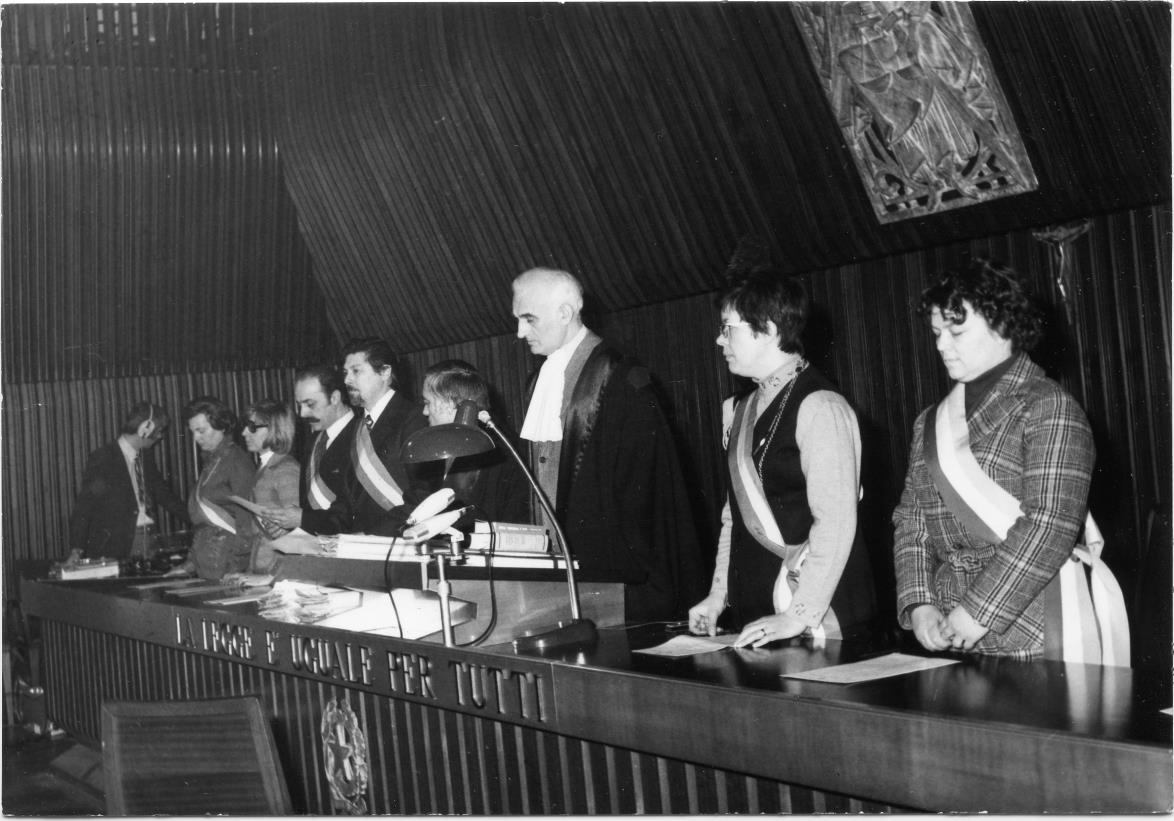

Questo giudizio particolarmente severo era dovuto al fatto che l’impostazione stessa del processo aveva, secondo Collotti, evitato di fare i conti con il collaborazionismo triestino e con un “preciso inquadramento storico-politico-giuridico della situazione locale senza il quale non è possibile spiegare perché a Trieste, tra il 1943 e il 1945, abbia potuto funzionare quel meccanismo di morte, che pur la sentenza esattamente individua” <184. Egli contestava inoltre l’accoglienza del processo da parte del pubblico triestino: “Trieste, la città, ha isolato il processo, si è rifiutata di fare quella riflessione su se stessa, sul proprio passato e quindi inevitabilmente anche sul proprio presente e sul proprio futuro” <185 (fig. 23; fig. 24).

Il processo dei crimini in Risiera prese origine da una richiesta di documentazione sulle deportazioni e le stragi compiute dai nazisti in Friuli Venezia Giulia, inoltrata all’Associazione Partigiani italiani (ANPI) da parte del consigliere del tribunale di Amburgo, il dott. Dettmer <186. L’IRSML diresse gli sforzi dell’associazionismo locale, arrivando a redigere un primo rapporto inviato il 14 luglio 1964. Grazie alla collaborazione con l’Istituto triestino, che fornì anche una lista di testimoni al tribunale tedesco, venne aperta un’istruttoria sulla Risiera che permise l’arresto di Allers, Oberhauser, Stadie e altri criminali nazisti che avevano operato nel lager. La magistratura triestina, in collaborazione con il tribunale di Francoforte, dal 1967 al 1969 continuò a condurre interrogatori per rogatoria tramite il giudice Serbo. Scongiurato il pericolo che il processo venisse affidato al Tribunale militare di Padova, grazie anche alla ferma opposizione dell’avvocato Sergio Kostoris, il 22 febbraio si concluse l’istruttoria e la sentenza venne accolta da critiche e polemiche <187. Particolarmente contestata fu la distinzione, proposta dal giudice istruttore, tra vittime “innocenti” e “colpevoli”: egli riteneva infatti che soltanto “i crimini di persecuzione razziale” e dovuti a “motivi personali di crudeltà o di lucro” sarebbero stati perseguibili penalmente, mentre le violenze contro partigiani e politici, considerati persone “in attività militari o politiche”, in quanto nemici del Terzo Reich, sarebbero rientrate nelle leggi di guerra, quindi non punibili dalla magistratura ordinaria <188.

La Corte d’Assise contestò la posizione del giudice istruttore, considerando invece “i fatti di soppressione di resistenti armati o di avversari politici nella Risiera di San Sabba” degli “atti illegittimi, commessi nell’ambito dell’apparato repressivo della polizia di sicurezza del Reich” <189.

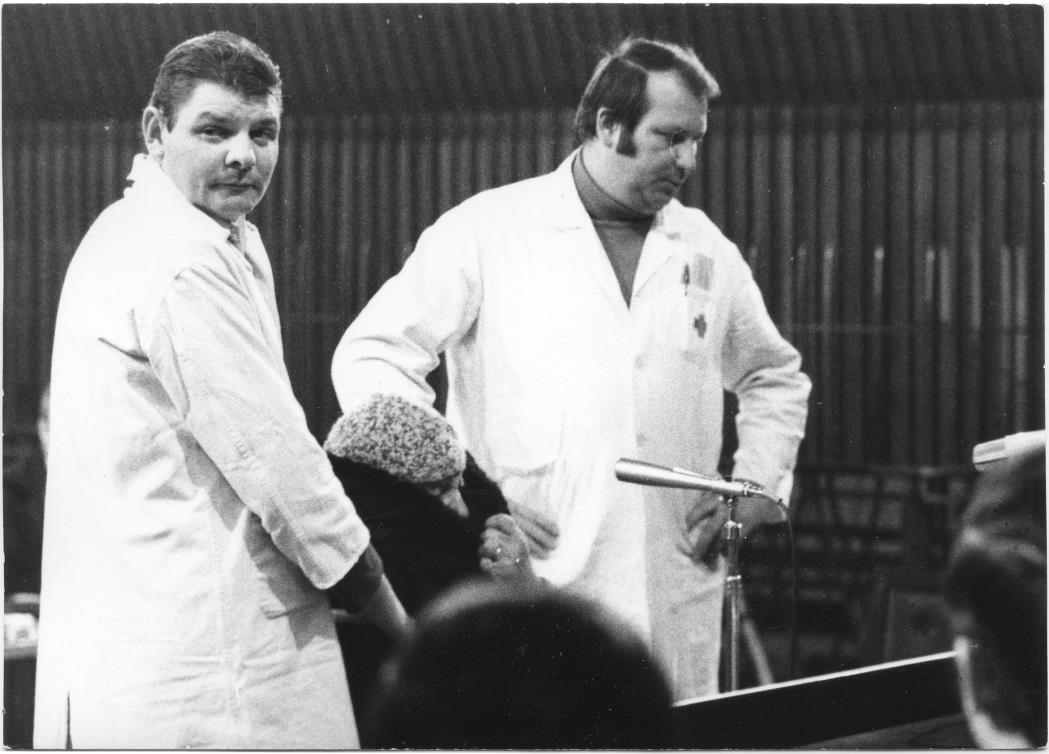

Al processo furono inoltre convocati gli storici Enzo Collotti (fig. 25), Tone Ferenc, Galliano Fogar e Mario Pacor, ai quali però il presidente Maltese chiarì fino a che punto il loro ruolo fosse limitato alla descrizione del contesto storico in cui erano avvenuti i fatti, e nulla di più. Anche il capitolo del collaborazionismo triestino, sul quale si concentravano soprattutto gli interventi di Collotti e Fogar, non venne aperto dalla Corte, che dichiarò chiusa, tra l’altro, l’assunzione di prove a carico di Pagnini e Coceani promuovendone l’assoluzione <190.

La sentenza di appello non apportò comunque niente di nuovo rispetto alla sentenza di primo grado, ripetendo l’ergastolo a Joseph Oberhauser, comandante del lager triestino, che, come già detto in precedenza, non venne estradato e morì a Monaco qualche anno dopo. Nel documentario di Ravel lo si intravede dietro il bancone della birreria in cui lavorava, per poi scomparire nella cella frigorifera per evitare di rispondere alle domande del giornalista che gli aveva chiesto delucidazioni sul suo ruolo alla Risiera di San Sabba.

Sul processo ritorna oggi anche Enzo Collotti, ricordando come inizialmente non fosse stato accolto da un grande interesse, e come invece per la sua genesi fosse stato fondamentale l’impegno dell’Istituto della Resistenza: “l’abbiamo testardamente imposto” – ricorda Collotti, all’epoca collaboratore dell’IRSML, diretto dal prof. Giovanni Miccoli – “altrimenti nessuno avrebbe avuto interesse a farlo, né la magistratura né tantomeno la pressione dell’opinione pubblica”. “Il processo ha rotto in un certo senso il silenzio dell’opinione pubblica” – continua Collotti – “perché lo ha imposto all’attenzione della città, altrimenti tutto sarebbe finito assolutamente nel dimenticatoio”.

Per quanto riguarda invece il collaborazionismo, lo storico sottolinea come il nazionalismo locale avesse evitato di perseguire i collaborazionisti: “c’era forte pregiudiziale non solo contro chi sollevava questi problemi ma nascostamente era una pregiudiziale antislava, perché chiamare in causa i collaborazionisti voleva dire sollevare il problema del rapporto con la popolazione slava” <191.

La Risiera di San Sabba avrebbe funto anche da cassa di risonanza di altri processi ai criminali nazisti celebrati in Italia: la notizia dell’iniziale assoluzione di Eric Priebke, il comandante che aveva partecipato alla pianificazione e realizzato l’eccidio delle Fosse Ardeatine, fu accolta a Trieste nel 1996 con l’organizzazione di una manifestazione di protesta nel cortile della Risiera, in cui Umberto Piperno, rabbino capo della comunità ebraica triestina, e il vicesindaco Damiani, furono i portavoce dello sdegno collettivo della città <192.

Un caso che riguardava Trieste più da vicino, seppure indirettamente, fu seguito assiduamente dalla stampa locale: si tratta della vicenda di John Demjanjuk, un militare ucraino arruolato nell’Armata rossa, poi fatto prigioniero dai tedeschi e entrato a far parte dell’operazione Reinhard. Demjanjuk emigrò nel dopoguerra negli Stati Uniti, dove ottenne la cittadinanza nel 1958 e lavorò in uno stabilimento della Ford. Venne processato dapprima in America, nel 1981, dalla Corte Federale di Cleveland, che gli revocò la cittadinanza. Estradato in Israele, fu accusato della morte di migliaia di ebrei nel campo di sterminio di Sobibor e Treblinka, dove veniva chiamato dai prigionieri “Ivan il Terribile” <193. Nel corso delle indagini, fu accertato un suo soggiorno a Trieste tra il 1944 e il 1945, ma non è chiaro se egli avesse rivestito un qualche ruolo alla Risiera di San Sabba <194. Assolto al processo di Gerusalemme, venne nuovamente processato nel 2009 in Germania e riconosciuto colpevole, quindi condannato a cinque anni di prigione nel 2011: all’età di 89 anni, Demjanjuk morì in una clinica il 17 marzo 2012, ancora in attesa del processo d’appello <195.

[NOTE]

182 Cfr. S. Kostoris, La Risiera, cit., p. 16.

183 Cfr. E. Collotti, La sentenza giudicata, in A. Scalpelli (a cura di), San Sabba, cit., p. 234. Il testo dell’editoriale si trova anche in “Qualestoria”, a. IV, n. 2-3, agosto 1976, pp. 3-5.

184 Cfr. ivi, p. 230.

185 Cfr. ibidem.

186 G. Fogar, L’occupazione nazista del Litorale Adriatico, cit., pp. 105 sg.

187 Si veda E. Collotti, Le stragi di San Sabba, “Rinascita”, 23 gennaio 1976.

188 Cfr. ivi, p. 115; V. Tavçar, Davanti alla Corte d’Assise, in A. Scalpelli (a cura di), San Sabba, cit., pp. 186 sg.

189 Cfr. ivi, p. 194.

190 Cfr. ivi, pp. 209 sg.

191 Intervista a Enzo Collotti, Firenze, 19 aprile 2016.

192 Risiera, silenzio e rabbia, “Il Piccolo”, 6 agosto 1996.

193 www.ushmm.org, consultato il 9 agosto 2016.

194 www.deportati.it, consultato il 9 agosto 2016. Si veda anche la stampa gli articoli Per 7 anni fu nascosto a Trieste il “boia di Treblinka”, “L’Unità”, 8 marzo 1986; Lager di frontiera, “L’espresso”, 23 marzo 1986; La Risiera ha un conto aperto, “Il Piccolo”, 27 aprile 1988; A San Sabba con la “Reinhard”, “Il Piccolo”, 30 luglio 1993.

195 Shoah, condannato Demjanjuk – Cinque anni al boia di Sobibor, “La Repubblica”, 12 maggio 2011.

Chiara Becattini, Storia della memoria di quattro ex campi di transito e concentramento in Italia e in Francia. 1945-2012, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, 2017